機械設計において、ねじは部品同士をしっかりと

固定するために欠かせない要素です。

一般的には「右ねじ」が使われていますが、

実は「左ねじ」という特殊なねじも存在します。

ではなぜ、わざわざ“逆向き”のねじを使うのでしょうか?

この記事では、「右ねじ」と「左ねじ」の違いや用途、使い分けの理由、

そして設計上の注意点まで、初心者の方でも理解しやすいように丁寧に解説していきます。

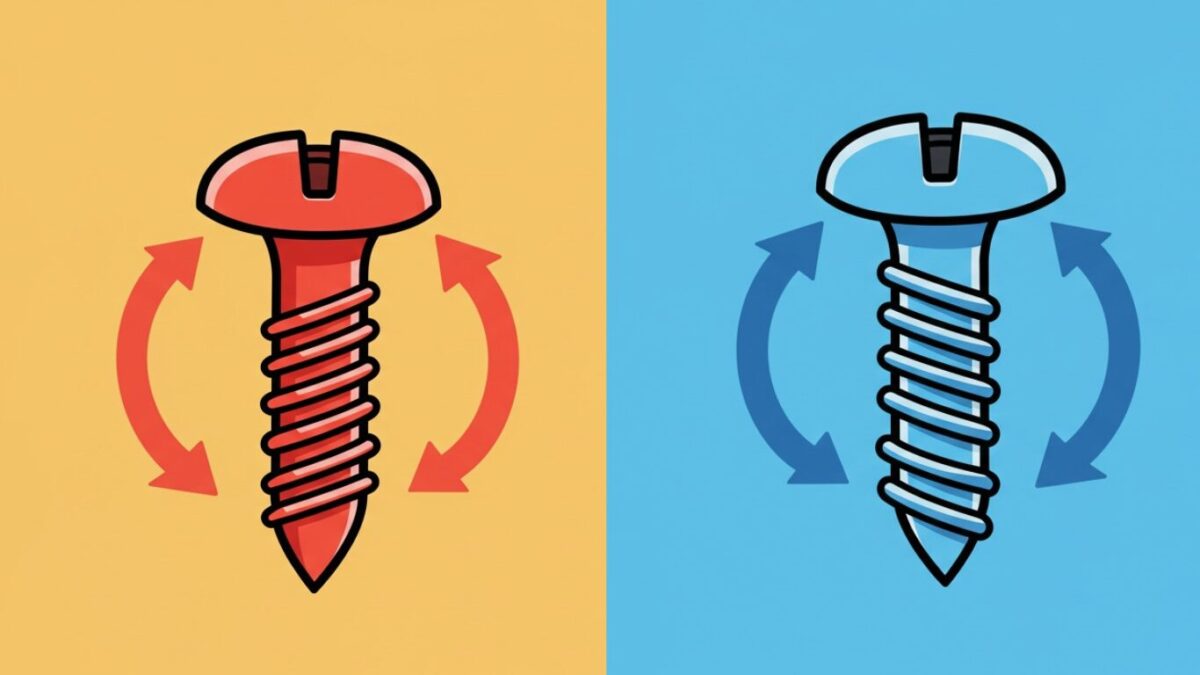

右ねじ・左ねじとは?

ねじには、「右ねじ(右巻き)」と「左ねじ(左巻き)」の2種類があります。

これは、ねじをどちらの方向に回すと締まるかの違いです。

| 種類 | 締まる方向 | 緩む方向 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 🔵 右ねじ | 時計回り(右回し) | 反時計回り(左回し) | 一般的に 最も多く使われている 標準ねじ |

| 🔴 左ねじ | 反時計回り(左回し) | 時計回り(右回し) | 特殊用途向け。 逆回転で緩むのを 防ぐために使用される |

ほとんどの機械やボルトは右ねじですが、

動作によっては左ねじでないと不具合が出る場合もあるため、

正しく理解して使い分けることが大切です。

なぜネジは右回しが基本なの?

人間の「利き手」との関係

まず理由の1つ目は非常にシンプルな生物学的理由があります。

世界の人口の約9割は右利きです。

右手で工具を持ったとき、時計回り(右回し)方向に

力をかける方が自然で力が入りやすいのです。

そのため古くから工具(レンチ・ドライバーなど)は右回し

で締める前提で作られ、ネジそのものも右回しで

締める規格が標準化されていきました。

右ねじの国際標準化

現在、国際的な工業規格(ISO規格)でも

「ネジの標準回転方向は右ねじ」が採用されています。

どちらの規格書でも特別な用途を除き、

ネジの締結方向は右回しが基本と明記されています。

要するに「右ねじが世界共通のデファクトスタンダード」なのです。

機械の回転方向との親和性

もうひとつの理由は、回転運動との相性です。

多くのモーターや回転軸は時計回りが正方向として設計されているため、

右ねじが自然に「締まる」方向になります。

もし逆方向にした場合、

回転によってネジが緩んでしまうリスクがあるため、

右回しが基本になっています。

左ねじが使われる場面とは?

左ねじは特殊な用途ですが、「右回転で緩む」問題を防ぎたいときに活躍します。

よくある使用例

回転体の逆回転による緩みを防ぎたいとき

🔍例)

高速回転でねじが緩みやすい構造

- 回転体に使われるシャフトナットやフライホイールなど

- モーター軸の端部など

ロッドエンド(リンク機構など)の長さ調整

🔍例)

→ 左右のロッドエンドを使う場合、

片側を左ねじにすることで長さ調整を容易にしつつ、

機構の動作中に逆方向のねじ緩みを防止できます。

たとえば、ターンバックル式の調整ロッドでは、両端を「右ねじ・左ねじ」で構成することで、

中央部を回すだけでロッドの長さを微調整でき、ねじを外さずに調整が可能になります。

左ねじは、「回転方向による緩み防止」と「調整機構の効率化」の両方を目的に使われます。

左ねじは逆回転による“ゆるみ”を防ぐために使う!

なぜねじは“緩む”のか?

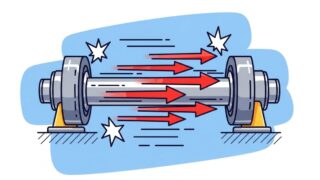

回転体(モーター、シャフト、ホイールなど)に取り付けたねじやボルトは、

その回転方向によって自ら緩んでしまうことがあります。

🔍たとえば・・・

これは機械が振動や負荷を受けながら回転していると、

少しずつ“戻される力”が働くためです。

左ねじを使うことで緩みを防ぐ!

こうした逆回転による緩みを防ぐために、

「回転方向に逆らう締まり方をするねじ」

つまり 左ねじ(逆ねじ) が使われます。

🔍 例:左回転の部品には左ねじを使う!

これにより、回転によってねじが締まる方向に力がかかる

緩みのリスクが大幅に低減!

設計での注意点

左ねじは非常に便利ですが、使う際には以下の点に注意が必要です。

▶ 図面への明確な記載

▶ 加工工具(タップ、ダイス)は左ねじ用が必要

▶ 組立時の回転方向も注意

逆回転する部品には左ねじで“緩み止め”!

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 緩みの原因 | 回転方向とねじの締め方向が逆だと、ねじが緩む力がかかる |

| 左ねじの利点 | 逆回転でも締まる方向に力がかかり、緩みにくい |

| 注意点 | 工具や図面指示、組立方法を間違えないことが重要 |

左ねじは特殊ではありますが、「緩みを防止する強力な設計手段」のひとつです。

回転方向に応じて正しく使い分けましょう!

回転部品の止めねじは締り勝手で設計するのが基本!

機械設計において、回転軸に取り付けられる

部品の脱落防止や位置決めに「止めねじ」を使うことはよくあります。

このとき重要なのが、「ねじの締り勝手(回す向き)」を考慮した設計です。

📌 「締り勝手って何?」

👉 簡単に言えば、「右ねじか左ねじか」のこと。

通常は右ねじが使われますが、

回転方向によっては左ねじを使うべき場合があります。

なぜ締り勝手が重要なのか?

例えば、回転軸が右回転(時計回り)する場合、止めねじも右ねじだと、

軸と一緒に緩んでしまう可能性があります。

その結果、止めねじが外れて部品が脱落したり、

位置ズレが起きてしまうのです。

このようなトラブルを防ぐために、「締り勝手で設計する」ことが基本です。

回転部品の止めねじの緩み防止には締り勝手を考えよう!

止めねじは、ただ取り付ければいいわけではなく、

回転方向と締付方向が一致すると緩みの原因になります。

そのため、回転方向に対して

逆方向に締まるように設計する(=締り勝手を考慮する)ことが、

機械設計では基本中の基本です。

ちょっとした配慮が、大きなトラブルを防ぐ設計になります!

右ねじ・左ねじの見分け方

現物のねじを見ると、ねじ山の傾きで判別できます。

また、ねじの頭部や軸に「LH(Left Hand)」と

刻印されている場合は、左ねじであることを意味します。

左ねじを使う際の注意点

🔸 部品の誤組付け防止が必要

🔸 左ねじは市販品が少ない

🔸 規格や寸法に注意

左ねじを使うなら、タップ加工も左ねじ用で!

左ねじを使うときの「落とし穴」

左ねじを採用したとしても、「タップ加工」(ねじ穴の加工)が

右ねじのままだと、当然ながらねじが締まりません!

これは初心者が最も見落としやすいポイントの一つです。

タップ加工にも「左ねじ用タップ」がある

通常のタップは右ねじを切るための工具です。

左ねじを切りたい場合には、左ねじ用のタップ(左ねじタップ)が必要になります。

| タップの種類 | 加工できるねじの種類 | 締まる方向 |

|---|---|---|

| 右ねじタップ | 右ねじ(標準) | 時計回りで締まる |

| 左ねじタップ | 左ねじ(特殊) | 反時計回りで締まる |

実務での注意ポイント

加工現場との情報共有が重要!

工具の在庫確認を忘れずに!

タップ加工後の検査も慎重に!

左ねじを使うなら「ねじ穴」も左ねじ!

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 左ねじ使用時の注意 | 右ねじタップでは加工できない |

| 必要な対応 | 左ねじタップを使う / 図面に明記する |

| よくあるミス | タップ加工が右ねじになっていて、組立時に入らない |

左ねじは使いどころが限られる分、間違いが起きやすいポイントでもあります。

図面指示と加工工程の両方で、

「これは左ねじである」ということを

しっかり伝える・確認することが大切です!

まとめ

右ねじと左ねじは、一見するとただの“回す方向の違い”に見えますが、

用途や設計上の目的によって明確に使い分ける必要があります。

特に左ねじは、逆回転による緩みを防ぎたい場面で有効に活用され、

信頼性の高い締結を実現するための重要な選択肢です。

設計時には、「回転方向」や「締結の安全性」、

「加工や組立の可否」などを考慮し、ねじの種類を選定しましょう。

適切なねじの選定が、製品の耐久性と安全性を大きく左右します。

コメント