機械設計では、材料の強度や耐久性だけでなく、

「磁石にくっつくかどうか」も重要な判断基準になることがあります。

特に、センサー機器や電磁波を扱う装置、

あるいは医療機器などでは、

磁力の影響を受けにくい“非磁性材料”の選定が不可欠です。

「ステンレスなら磁石にくっつかないんでしょ?」と

思われがちですが、実はそう単純ではありません。

材料ごとの磁性の違いや、加工による変化、

使用環境に応じた注意点を理解しておくことが、

信頼性の高い設計につながります。

この記事では、非磁性材料の基本的な考え方から、

代表的な材質、設計時の注意点までをやさしく解説していきます。

そもそも「非磁性材料」とは?

非磁性材料とは、磁石にくっつかない材料のことです。

つまり、磁力の影響を受けない(または非常に少ない)材料のことで、

下記のような場面で使われます。

なぜ非磁性材料を選ぶのか?

設計上、「磁力の干渉を避ける」ことが求められる場合があります。

🔍 たとえば…

磁気センサーの精度に悪影響が出る

磁場を乱して誤作動を起こす

強い磁石に引き寄せられて事故につながる

といったリスクがあるためです。

主な非磁性材料の種類と特徴

| 材料名 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| SUS304 | 非磁性、高耐食性 | 食品機械、医療機器、電子機器 |

| アルミニウム | 非磁性、軽量、熱伝導性◎ | 放熱部品、構造部材 |

| チタン | 非磁性、高強度、耐食性 | 航空機部品、医療インプラント |

| 銅・真鍮 | 非磁性、導電性・加工性良好 | 電気部品、接点部品 |

| プラスチック | 非磁性、絶縁、軽量 | カバー類、非接触部品 |

一部のオーステナイト系ステンレスは

加工応力で弱い磁性を帯びる場合があるため注意が必要です。

非磁性が必要な場合は「非金属材料を使う」という手もある!

~金属じゃなくても十分使える設計材料とは?~

機械設計において、「磁石にくっつかない=非磁性」が

求められる場面は意外と多くあります。

たとえば、

磁気センサーの近くで誤動作を防ぎたいとき

MRIなど強い磁場のある装置の周辺で使うとき

微細な金属粉が磁気を帯びてトラブルを起こすのを避けたいとき

こうした場面では金属の磁性がトラブルの原因になることも。

そのため、「金属を使わずに、そもそも磁性のない材料を使う」

という選択肢がとても有効になります。

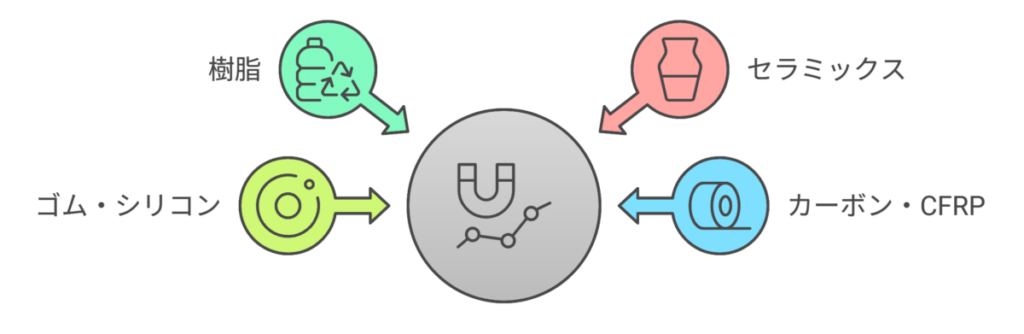

非磁性なら「非金属」も検討してみよう!

金属は多くが磁石に反応する性質を持っていますが、

非金属材料は基本的に磁石にくっつきません。

非金属材料の代表例

| 材料名 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 樹脂(エンプラなど) | 軽量・加工性良好・絶縁性あり | カバー、ギア、スライド部品 |

| セラミックス | 高硬度・耐摩耗・耐熱性 | 絶縁部品、高温部品 |

| ゴム・シリコン | 柔軟性・密封性 | パッキン、吸振材 |

| カーボン・CFRP | 軽量・高剛性 | ロボットアーム、治具、構造材 |

これらの材料は磁石にまったく反応しない非磁性材料であり、

用途によっては金属以上のメリットを発揮します。

金属より優れる面もある!

非金属は「金属より弱い」というイメージがありますが、

以下のように設計用途によっては金属より有利な点もあります。

軽い!

絶縁性がある!

腐食しない!

磁石に反応しない!

どんなときに非金属材料を選ぶ?

以下のような条件に当てはまる場合は、非金属の活用を検討する価値ありです。

特にエンジニアリングプラスチック(エンプラ)などは、強度も高く、

金属部品の代わりになるほどの性能を持つため、非磁性+実用性の両立が可能です。

設計の選択肢を広げよう!

磁性の有無だけでなく、重量、耐食性、絶縁性など、

非金属材料には多くのメリットがあります。

「金属じゃなきゃだめ」と思い込まずに、

非磁性が必要なときは非金属という選択肢を視野に入れることが、

よりよい設計につながります。

非磁性が必要なら「非金属」が有力な選択肢!

「非磁性=非金属もOK」という視点を持てば、

設計の自由度はぐっと広がります。

設計の初期段階から材料選定を意識することで、

より合理的でトラブルの少ない製品づくりが可能になりますよ。

非金属材料についての記事はこちら

非磁性材料の選定時の注意点

「ステンレスだから非磁性」とは限らない!

磁性が絶対NGの場合は、事前に実物で磁性チェックが必要!

磁性だけに注目しすぎない!

非磁性材料を選ぶときは、他の特性(強度・耐熱性・加工性・コスト)も重要です。

たとえば…

使用環境・負荷条件に応じた総合的な判断が必要です。

材料の組み合わせに注意!

装置内で磁性体と非磁性体を混在させると、

などのトラブルの原因になります。

まとめ

非磁性材料は、安全性や誤作動防止のために重要な要素です。

選定のポイントは…

✔ 磁性の有無だけでなく、強度や耐久性も含めて総合判断

✔ 「非磁性ステンレス」と思い込まず、加工後の磁性も確認

✔ 材料の性質を活かして、用途に応じて正しく使い分ける

非磁性材料は、ただ「磁石にくっつかない」だけではなく、

装置の安全性や性能を左右する重要な要素です。

ステンレスでも磁性を帯びるものがあったり、

非金属材料にも選択肢があるなど、

思っている以上に奥が深い分野です。

材料選定では、磁性の有無に加えて、

強度・耐食性・加工性・コストといった複数の視点から

バランスよく検討することが大切です。

用途に応じて最適な材料を選ぶことで、

誤作動の防止やトラブル回避につながる、

より安心できる機械設計が実現できます。

コメント