「このプラスチックのカバー、すぐ割れちゃった…」

「樹脂部品って金属より弱いの?」

機械設計を始めたばかりの方がよくぶつかるのが

「樹脂部品が思ったより簡単に割れてしまう問題」。

プラスチックは便利で軽く加工もしやすい材料ですが、

設計のコツを知らないとすぐに破損トラブルにつながります。

今回は、初心者向けに

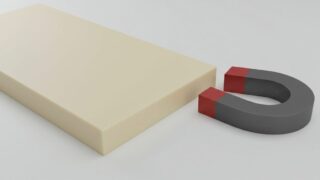

「なぜプラスチックは割れるのか?」

「割れにくい樹脂部品の設計方法」をわかりやすく解説します。

そもそもなぜプラスチックは『割れる』の?

プラスチック(樹脂)は金属とは異なる性質を持っているため、設計の際に注意が必要です。

主な破損モード

脆性破壊(パキッと割れる)

疲労破壊(繰り返しでヒビが入る)

応力集中によるクラック発生

割れる主な原因

衝撃に弱い

樹脂は金属に比べて靭性(じんせい)が低く、強い衝撃が加わると割れやすい。

特に冬場や低温環境ではさらに脆くなる。

時間経過で劣化

紫外線・熱・湿気などにより経年劣化が進行。

強度が低下し、ヒビや割れが起きやすくなる。

応力集中

鋭角なコーナーや急な断面変化に応力が集中。

ほんのわずかな欠陥から破壊が進行。

選定ミス

材料選びが不適切。

強度や靭性が求められる部品に脆い材料を使うと破損しやすい。

樹脂部品の設計の基本方針

「割れない樹脂部品」を作るためには、以下の設計のコツが不可欠です。

応力集中を避ける

角を丸める(フィレット追加)

R形状を付けて応力集中を緩和する。

急激な断面変化を避ける

肉厚の急な変化はNG。なだらかに変化させる。

適切な肉厚設計

樹脂の厚みは均一に近い方が望ましい。

厚すぎる部分は収縮や内部応力が残りやすい。

リブの設計

リブの付け根はフィレットで滑らかにすること。

形状の工夫

スナップフィット(はめ込み構造)を使う場合は、屈曲耐性と形状の最適化が重要。

ネジ止め部やボス部は最も割れやすいポイント。

肉厚のコントロールと座面の強化を考慮。

材料選定のポイント

樹脂は種類によって大きく性質が異なります。

主な材料例と特徴

| 材料名 | 特徴 | 割れやすさ |

|---|---|---|

| POM(ジュラコン) | 高強度、摩耗に強い、摺動部品に適する | 割れにくい |

| MCナイロン | 高強度、高靭性、耐摩耗性優秀 | 割れにくい |

| PEEK | 高強度、高耐熱、耐薬品性・耐摩耗性優秀 | 非常に割れにくい |

| アクリル(PMMA) | 高透明性、耐候性良好、硬いが脆い | 割れやすい |

| PET | 高強度、耐摩耗性良好、成形性も良い | やや割れにくい |

| PC(ポリカーボネート) | 高靭性、透明、衝撃に非常に強い | 割れにくい |

補足ポイント

割れにくくする設計事例

良い設計例

ネジ穴周囲に補強リブとフィレットを追加

ボス部の肉厚を適正化し内部応力を減少

コーナー部にR形状を付加

部品全体の肉厚を均一にして冷却収縮ムラを防止

悪い設計例(NG例)

鋭角な角のまま設計(クラックの起点になる)

ネジ穴周囲が薄くて応力集中

厚みが急に変わる(内部応力が発生しやすい)

材料選定が用途に合っていない

使用時の注意点

設計で対策しても、使い方次第で割れることもあります。

強い衝撃を避ける

直射日光・高温環境に長時間さらさない

耐候性グレードを選定する場合はUV対応を確認

樹脂同士の嵌合(かんごう)は過大な力が不要な形状に

まとめ

✔ プラスチックは金属とは異なる破壊モードを持つ

✔ 応力集中を避け、適切な肉厚設計が重要

✔ 材料選定は割れやすさを大きく左右する

✔ 使い方や環境にも配慮する必要がある

「割れない樹脂部品」は設計の工夫次第。

樹脂特有の設計のコツを押さえれば、

軽くて丈夫で美しい製品づくりが実現できます。

初心者の方はぜひ今回のポイントを取り入れて、

一歩上の設計力を身につけていきましょう!

コメント