電動ドライバー、洗濯機、エアコン、電車、EV(電気自動車)――

現代の暮らしや産業のあらゆる場面で使われている「モーター」。

このモーターは、なぜ電気で動くのでしょうか?

なぜ「電気」を流すと「回転」するのか、

不思議に思ったことはありませんか?

この記事では、初心者の方でも理解できるように、

モーターが動く原理=電磁誘導や電流と磁界の関係、

そしてモーターの電力源について、やさしく丁寧に解説します。

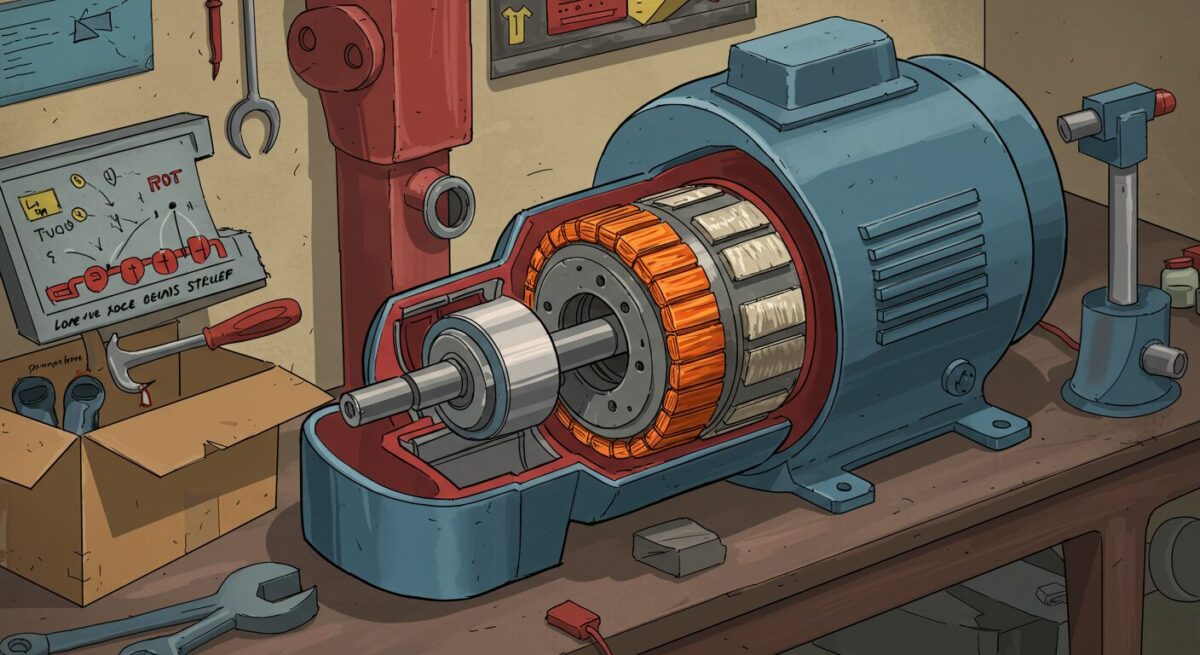

モーターとは何をする機械?

まず最初に、モーターの役割を一言でいうと、

「電気エネルギーを回転運動に変える機械」です。

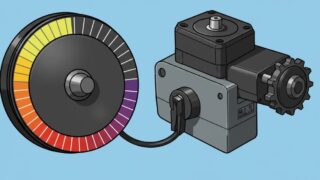

モーターは、内部にある「回転子(ローター)」をグルグル回すことで、

その動力をギアやベルト、シャフトを通して、

さまざまな機械の動力源として使っています。

電気を流すと、なぜ回るの?

モーターが電気で動く秘密は、

「電磁誘導(でんじゆうどう)」と「フレミングの左手の法則」にあります。

ちょっと理科の授業のようですが、わかりやすく説明します!

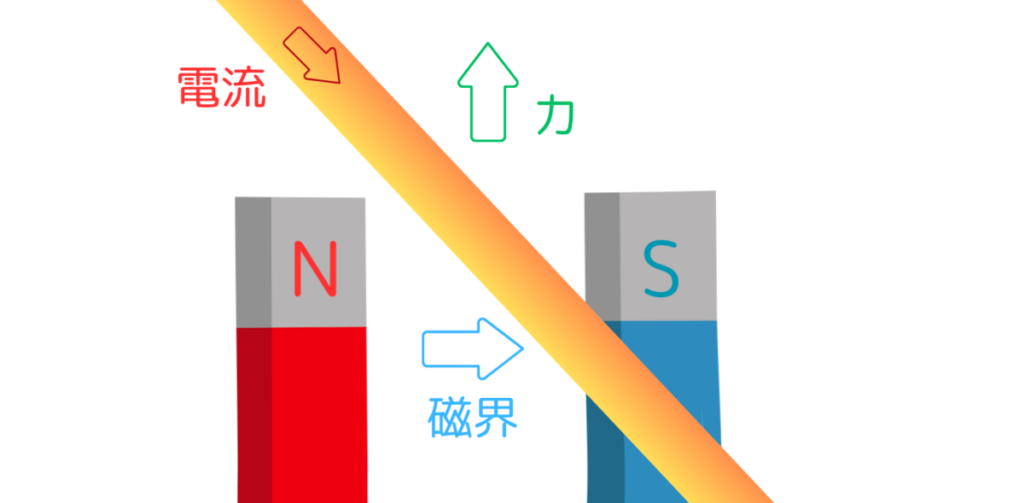

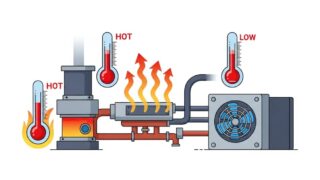

磁石と電流が作り出す「力」

モーターの中では、次の3つが関係しています。

この「磁界 × 電流 → 力が発生する」という仕組みが、

モーターが回転するメカニズムの核心です。

これを図にすると、以下のようなイメージになります。

これは「電磁力」と呼ばれる現象で、モーターの基本原理です。

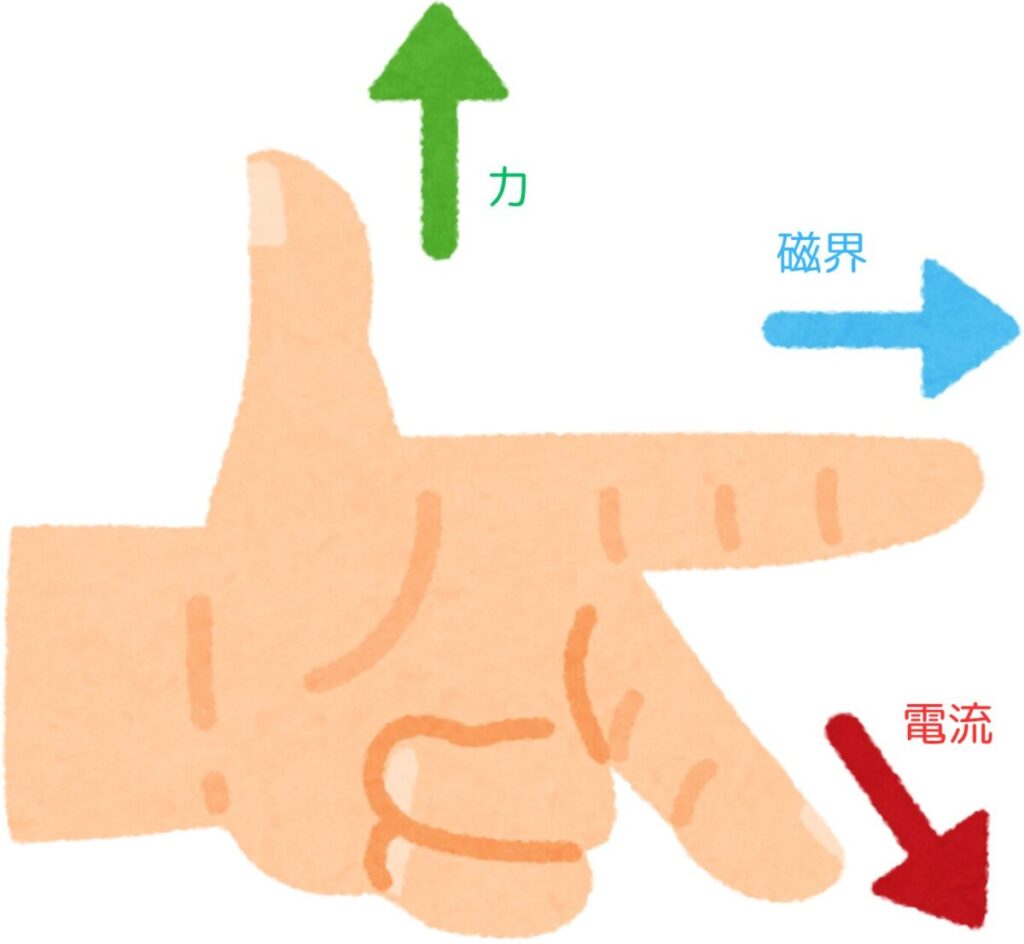

フレミングの左手の法則

「電磁力」がどの方向に働くかは、

「フレミングの左手の法則」で決まります。

左手の指を以下のように使います。

この3本の指を直角に広げると、

磁界と電流の方向が決まれば、動く方向(力の向き)がわかるという仕組みです。

つまり、モーターの中では、

「電流を流したコイルが磁石の磁界の中で力を受けて動く(回転する)」

というわけです。

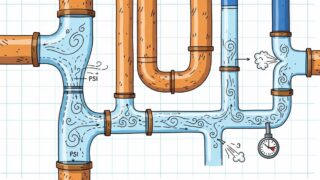

コイルを回転させる仕組み

モーターの中には、次のような構造があります。

このコイルに電流を流すことで、

上記のように電磁力が発生し、回転子が回り始めるのです。

さらに回転を続けさせるために、

- 電流の向きを交互に切り替える(整流)

- コイルを複数用意して回転の連続性を保つ

といった工夫がされています。

こうした構造によって、

モーターはスムーズに回転を続けられるのです。

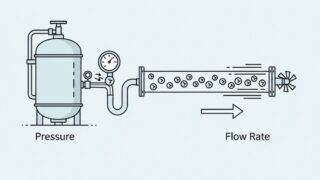

モーターの電力源とは?

モーターは電気で動くといっても、

その電気をどこから得るのかも重要なポイントです。

使用環境やモーターの種類によって、

主に以下のような電力源があります。

① 商用電源(家庭用コンセントなど)

- AC100VやAC200V(日本の家庭や工場の電源)

- 主にACモーター(交流モーター)に使われる

- 工場設備、家電、大型機器に広く利用

② バッテリー(直流電源)

- DC12V、DC24Vなどの電池・蓄電池

- 主にDCモーター(直流モーター)に使われる

- ロボット、電動工具、EV、自転車などに多い

③ ソーラーパネル

- 太陽光によって発電し、モーターに給電

- 屋外機器や無人設備などでの応用が進む

このように、モーターはさまざまな電力源と

組み合わせることができるため、幅広い分野で使われているのです。

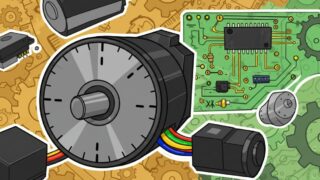

モーターの種類と特徴

モーターには多くの種類がありますが、

ここでは代表的な2つを紹介します。

DCモーター(直流モーター)

- 電池などの直流電源で動く

- 回転数の制御が簡単、正逆転もしやすい

- 小型ロボットやミニ四駆、ドローンなどに多い

ACモーター(交流モーター)

- 家庭や工場の交流電源で動く

- 高効率・長寿命で大型用途に適している

- 家電や産業機械、ポンプ、コンプレッサなどに多用

モーターの選定では、電源の種類、回転制御のしやすさ、

トルク、寿命、コストなどを比較検討します。

まとめ:モーターは「電気+磁石+導線」の組み合わせで動く!

モーターが電気で動くのは、「電流」と「磁界」が

生み出す「力」によって回転が生まれるからです。

▶ 磁界の中に電流を流すと、導線が動く(電磁力)

▶ その力を使って回転運動を生み出すのがモーター

▶ 回り続けるために工夫された仕組みがモーター内部にある

▶ 電力源はコンセント、バッテリー、太陽光などさまざま

モーターは私たちの生活を支える非常に身近で重要な技術です。

その基本原理を知ることで、家電から産業機械まで、

より深くモノづくりに関わることができるでしょう。

モーターやアクチュエーターなど、

機械の駆動源に関する基礎知識と

選定基準をまとめています。

コメント