ねじは機械設計において重要な部品であり、

部品同士をしっかりと固定するために欠かせない要素です。

その中でも「並目ねじ」と「細目ねじ」は、

ねじ山のピッチ(山と山の間隔)が異なり、

それぞれの特性により用途が使い分けられます。

本記事では、並目ねじと細目ねじのねじピッチに焦点を当て、

その違いや選定のポイントについて詳しく解説します。

並目と細目のねじピッチ比較表

| ねじのサイズ | 並目ピッチ | 細目ピッチ | ||

| M2 | 0.4 | 0.25 | ||

| M3 | 0.5 | 0.35 | ||

| M4 | 0.7 | 0.5 | ||

| M5 | 0.8 | 0.5 | ||

| M6 | 1.0 | 0.75 | ||

| M8 | 1.25 | 0.75 | 1.0 | |

| M10 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |

| M12 | 1.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 |

| M14 | 2.0 | 1.25 | 1.5 | |

| M16 | 2.0 | 1.25 | 1.5 | |

| M20 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | |

| M24 | 3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| M30 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |

並目(なみめ)と細目(さいめ)のねじピッチの違い

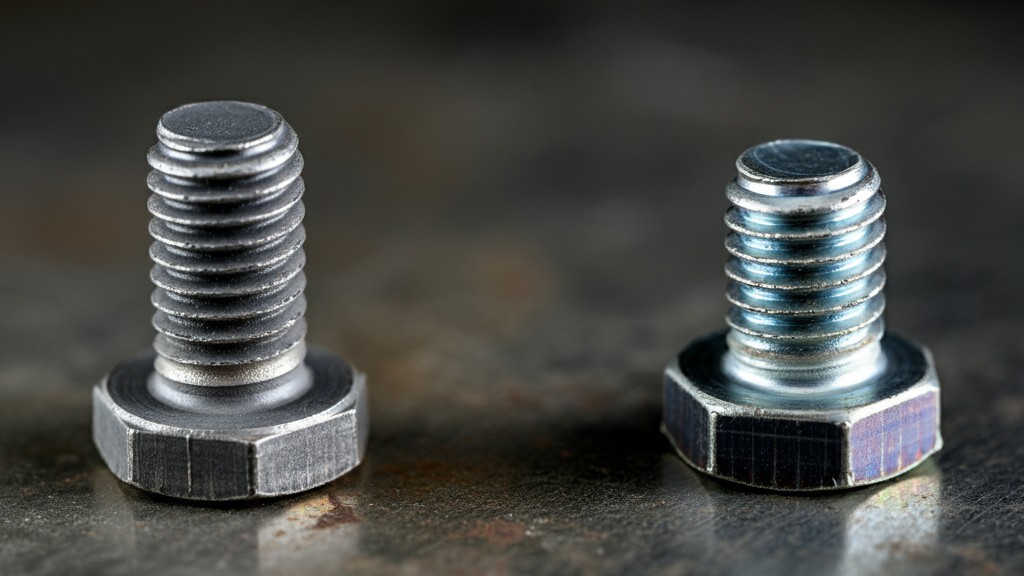

並目ねじの特徴

ピッチが大きいため、

ねじが1回転するごとに進む距離が長くなります。

ねじの加工が容易で、標準的なねじとして広く使用されます。

耐せん断性が高いため、部品同士を強固に保持できます。

並目ねじの用途

一般的な締結部品として、ボルトやナット、DIY用品などで活躍。

頻繁に着脱する部品:メンテナンスが多い箇所に向いています。

✅ ねじピッチの例

細目ねじの特徴

ピッチが小さいため、ねじの山が密に配置され、

強度と精度が向上します。

引張強度が高く、高い締結力を発揮します。

振動や衝撃に強く、緩みにくい設計が可能です。

細目ねじの用途

高精度な締結が求められる部品:自動車、航空機、精密機械など。

スペースに制約がある場合:短いねじ山でも十分な強度を発揮できます。

振動が多い環境:安全性を重視する設計に適しています。

✅ ねじピッチの例

並目ねじと細目ねじのピッチの比較

| 項目 | 並目ねじ | 細目ねじ |

|---|---|---|

| ピッチの大きさ | 大きい | 小さい |

| 進み量 | 1回転あたりの進み量が大きい | 1回転あたりの進み量が小さい |

| 強度特性 | せん断力に強い | 引張強度が高い |

| 緩みやすさ | 振動で緩みやすい | 振動で緩みにくい |

| 加工性 | 容易でコストが低い | 難易度が高くコストが高い |

ねじピッチの選定のポイント

使用環境と振動の影響

必要な強度

組み立てやすさ

頻繁な着脱が求められる場合、進み量が大きい並目ねじが便利です。

高精度な締結が必要な場合は細目ねじが向いています。

並目ねじと細目ねじの選定例

細目ねじがよく使われる機械要素とは?

ねじには「並目ねじ」と「細目ねじ」があります。

並目ねじは一般的に広く使われますが、細目ねじは特殊な場面でよく選ばれるねじです。

では、細目ねじはどんな機械要素に多く使われるのでしょうか?

細目ねじの特徴(おさらい)

- ピッチが小さい(ねじ山が密)

- ゆるみにくい

- 締付け精度が高い

- 薄い部材でも有効ねじ長さを確保しやすい

- ただし、切削やタップ加工に時間がかかる

細目ねじがよく使われる機械要素

✅ 油圧・空圧機器

- シリンダーやバルブなど、高圧がかかる部分で使用

- 高いシール性と緩み防止効果が求められるため細目が有利

✅ 自動車・バイク部品

- サスペンション、ブレーキ、エンジン周辺など振動が激しい部位

- 細目ねじの耐振性が安全性を向上させる

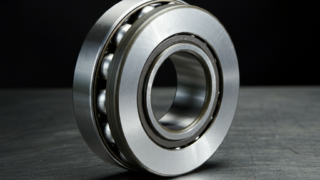

✅ 精密機器

- 光学機器や測定器など、微細な動きや固定が必要な箇所

- ピッチが細かいので微調整が容易

✅ 位置決め調整機構

- 治具や加工機のストッパー、カム機構の調整部など

- 1回転あたりの移動量が少ないため、ミクロン単位の位置合わせが可能

- 調整後のゆるみ防止にも有効

✅ 薄板・薄肉部品

- 並目ではねじ山が浅くなる部材でも、細目なら十分な保持力を確保できる

細目ねじ使用時の注意点

タップやボルトの種類を間違えると組付け不可

加工時間・コストが並目より増える傾向

図面では必ずピッチを明記(例:M10×1.25)

薄肉部材への適用

耐振性・ゆるみ防止

高精度な締付けや位置決め

細目ねじは上記に優れ、

油圧機器、自動車部品、精密機器、

位置決め調整機構、航空部品などに多く使われます。

細目ねじのピッチ:複数存在する理由と製図での指定の重要性

機械設計において、ねじは最も基本的な機械要素の一つであり、

様々な場面で活用されています。

特に細目ねじは、並目ねじに比べて高い精度と強度が求められる場面で重宝されます。

しかし、細目ねじには、同じねじ径であっても複数のピッチが存在することがあります。

なぜこのような複数ピッチが存在するのでしょうか?

そして、設計図面においてピッチを正確に指定することはなぜ重要なのでしょうか?

本項では、これらの疑問について解説します。

細目ねじの複数ピッチが存在する理由

細目ねじのピッチが複数存在する理由は、主に以下の二つです。

1. 強度と精度のバランス

同じねじ径でも、ピッチが細かいほど、ねじ山の強度が高くなり、

軸方向の遊びが小さくなります。

しかし、ピッチが細かくなると、

締め付けトルクが大きくなり、締め付けが固くなります。

そのため、強度と精度を両立させるためには、

用途に応じて適切なピッチを選択する必要があります。

2. 互換性の確保

細目ねじは、同じねじ径であっても、

ピッチが異なる場合、互換性がありません。

異なるピッチの細目ねじを組み合わせて使用すると、

ねじ山が噛み合わず、破損や脱落の原因となります。

そのため、異なるメーカーの製品であっても、

互換性を確保するために、標準規格でピッチが定められています。

製図にピッチを指定することの重要性

設計図面において、細目ねじのピッチを正確に指定することは、

以下の理由から非常に重要です。

適切な部品の選定

設計図面にピッチが指定されていれば、

製造者は適切なピッチの細目ねじを選択することができます。

組み立ての精度向上

ピッチが正確に指定されていれば、

部品間の精度を高く保つことができます。

強度と耐久性の確保

ピッチが適切に指定されていれば、

ねじの強度と耐久性を確保することができます。

製図における細目ねじのピッチの指定方法

細目ねじのピッチは、

一般的にねじの記号の後にピッチを表す数字を付加して指定します。

また、JIS規格やISO規格などの標準規格に基づいて、

ピッチを指定することもできます。

複数のピッチが存在する理由を理解し、

設計図面においてピッチを正確に指定することで、

機械の性能と信頼性を向上させることができます。

細目ねじのピッチは、強度と精度を両立させるための重要な要素です。

まとめ

並目ねじと細目ねじは、ねじピッチの違いによって特性が異なり、

それぞれの用途に応じて適切に使い分けることが重要です。

並目ねじは加工が容易で汎用性が高く、一般的な用途に向いています。

一方、細目ねじは高精度で高強度を要する環境や、

振動が多い状況で優れた性能を発揮します。

設計段階で使用環境や強度要件を十分に考慮し、

適切なねじピッチを選ぶことで、

信頼性の高い機械設計を実現できるでしょう。

コメント