機械設計において「回転を直線運動に変える」

仕組みが必要になることがあります。

そんなときに登場するのが「ラックギヤ」です。

聞き慣れない名前かもしれませんが、

エレベーター、工作機械、自動車のステアリングなど、

身近なところでも使われている非常に重要な要素です。

この記事では、ラックギヤの基本構造・特徴・選定時の注意点を

初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

ラックギヤとは?

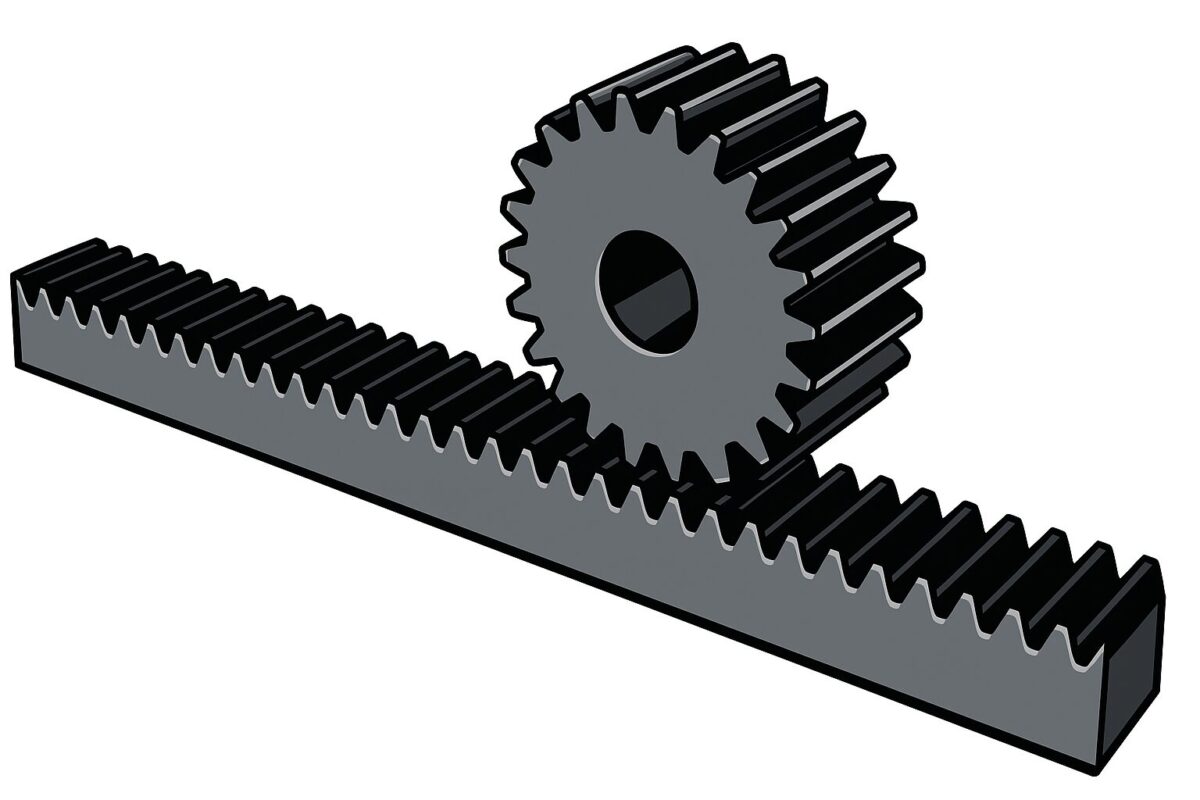

ラックギヤとは、一直線に歯が刻まれた歯車のことです。

一般的な円形の歯車(ピニオンギヤ)と組み合わせて使い、

回転運動を直線運動に変換する、

または直線運動を回転運動に変換するために用いられます。

📌 イメージしやすい例

ピニオンが回転すると、まっすぐに伸びたラックが前後に動きます。

直線運動を生み出す歯車の魅力

機械の中には「まっすぐ動かす」必要がある場面がたくさんあります。

例えば、昇降装置、スライド機構、直線移動台など。

そんな時に活躍するのが、

今回ご紹介する「ラックギヤ(ラック&ピニオン)」です。

本項では、ラックギヤの基本構造から

4つの主な特徴までを、丁寧に解説していきます。

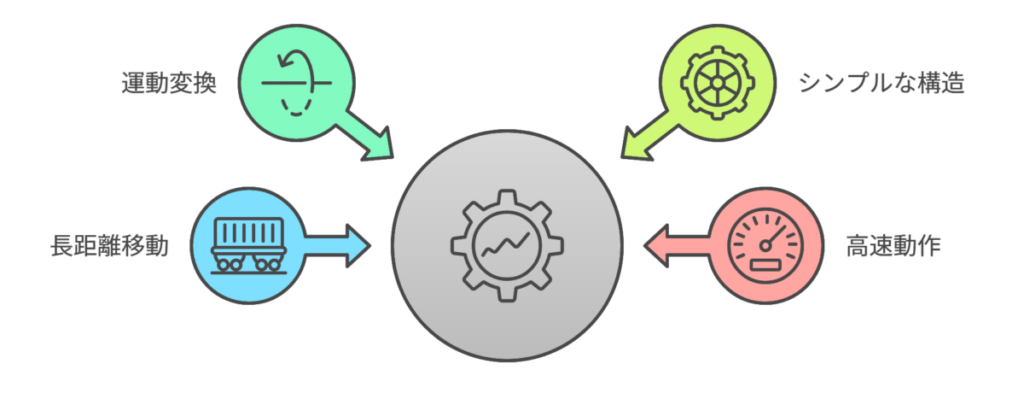

特徴①:回転運動 ⇔ 直線運動 の変換ができる

ラックギヤ最大の特徴は、

「回転運動と直線運動を相互に変換できる」点です。

モーターなどでピニオンを回すと、

それにかみ合ったラックが前後に動きます。

この仕組みによって、回転をまっすぐな動きに変換できるのです。

活用例

特に自動車のステアリングでは、

ハンドルの回転を前輪の左右動作(直線)に

変換するために使われています。

特徴②:構造がシンプルでメンテナンスがしやすい

ラックギヤは、まっすぐな棒に等間隔の

歯を刻んだだけの非常にシンプルな構造です。

このため…

といったメリットがあります。

現場では、ラックを複数つなげて使用することもあり、

部品の追加や交換も容易です。

また、特別な形状加工を必要としないため、

コストを抑えやすいという利点もあります。

特徴③:長距離の直線移動に向いている

ラックギヤは、使用距離に応じていくらでも延長が可能です。

これは、ボールねじやアクチュエータでは対応しにくいポイントです。

長さ1メートル、2メートル、5メートル…と、

ラックを並べるだけで長距離に対応できます。

活用例

長距離を正確に、そしてスムーズに動かしたい時には、

ラックギヤが最適な選択肢になります。

特徴④:高速動作にも対応できる

ラックギヤは剛性が高く、構造も堅牢なため、

高速移動にも強いという利点があります。

例えば、工作機械の送り装置などでは、

毎分数メートル〜数十メートルの移動速度が求められることがありますが、

ラックギヤはそのような高速動作にも耐えうる構造を持っています。

もちろん、高精度を求める場合には

「バックラッシ(歯のすき間)」を考慮した設計が必要です。

📌 対策としては

などが挙げられます。

ラックギヤは直線運動をつくる万能要素!

ラックギヤは「シンプル」「直線移動が得意」

「高速にも対応」といった特徴を持ち、

様々な機械の直線動作に欠かせない存在です。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 回転 ⇔ 直線運動変換ができる | 幅広い装置に活用可 |

| 構造がシンプル | 設計・加工・保守が楽 |

| 長距離対応可能 | 何本でも継ぎ足してOK |

| 高速動作もこなせる | 高精度用途にも応用可能 |

ラックギヤの選定ポイントをわかりやすく解説!

ラックギヤは「回転運動を直線運動に変換する」便利な機械要素です。

しかし、正しく選定しないと、

騒音・摩耗・破損などのトラブルに繋がることも…。

本項では、これからラックギヤを設計・選定する初心者の方に向けて、

最低限押さえておくべき4つの選定ポイントをやさしく解説していきます。

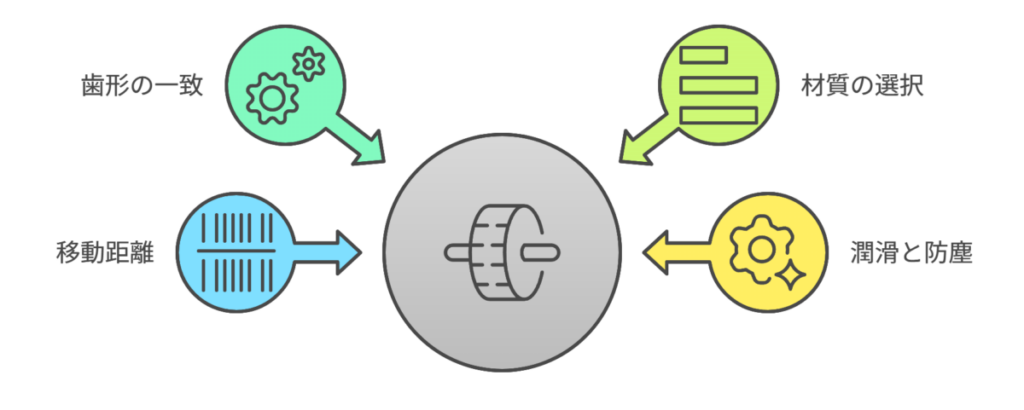

ポイント①:ピニオンとの歯形の一致が絶対条件

ラックギヤは、必ず「ピニオン(円形の歯車)」とセットで使います。

このとき重要なのが、歯の規格が合っているかという点です。

合わせるべき2つの規格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| モジュール | 歯の大きさ(1、1.5、2など) |

| 圧力角 | 歯の傾き角度(一般的に20°が主流) |

これらが合っていないと、以下のようなトラブルが起こります。

モジュールや圧力角はカタログに明記されているので、

購入時に必ず確認しましょう。

ポイント②:使用荷重・トルクに応じた材質選び

ラックギヤには様々な材質があります。

使用する環境や負荷によって、

最適な材質を選ぶ必要があります。

| 材質 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| 樹脂製(プラスチック) | 軽量・静音・加工が簡単 (ただし耐久性は低) | 軽負荷な機構、実験機、装飾用途など |

| アルミ製 | 軽量でサビに強い。 耐荷重は中程度。 | 軽荷重部品、簡易搬送装置など |

| 鋼製(S45Cなど) | 高剛性・高耐久。 焼入れすればさらに強度アップ。 | 工作機械、産業用装置など |

| SCM材 | 高精度かつ高強度。 焼入れ・研削対応も可。 | 精密機器、連続運転用途など |

材質はコストにも大きく影響します。

必要な寿命や耐久性とのバランスをよく考えて選定しましょう。

ポイント③:必要な移動距離とラックの接続方法

ラックギヤは1本あたりの長さが決まっており(例:500mm、1mなど)、

それ以上の移動距離が必要な場合は、複数本をつなげて使用します。

ただし、ここで注意したいのが「接続部の段差やガタ」。

ズレや段差があると、

ピニオンが引っかかったり、動きが不安定になります。

対策ポイント

高精度な動きが求められるなら、

ラック単体の精度だけでなく、取付構造の精度も重要です。

ポイント④:潤滑と防塵対策を忘れずに!

ラックギヤは金属の歯と歯がかみ合って動作するため、

摩擦による摩耗や焼き付きのリスクがあります。

潤滑対策

- グリースや潤滑油を定期的に塗布

- 連続稼働用途では、オイル潤滑機構やグリース封入タイプのピニオンを選定

防塵対策

- 屋外や粉塵が多い現場では、ラックカバーやベローズカバーを設置

- 異物混入を防ぐことで、摩耗・誤動作のリスクを大幅に低減できます

潤滑が不十分だと摩耗が早まり、

最悪の場合はギヤが焼き付いて破損します。

長寿命化のためには、定期点検・給油が不可欠です。

ラックギヤ選定で迷わないための4ステップ

| ステップ | 内容 | チェック項目例 |

|---|---|---|

| ① 歯形を合わせる | モジュール・圧力角の一致 | ピニオンと同じ規格か? |

| ② 材質を選ぶ | 荷重・寿命・コストで最適な材質を選定 | 樹脂・アルミ・鋼・SCMなど |

| ③ 移動距離を確認 | ラック本数、接続部の精度を確認 | 長さが足りるか? 取付精度は足りるか? |

| ④ 潤滑・防塵対策 | 使用環境に応じて保護処置を検討 | グリース・密封構造の要否など |

初心者へのアドバイス

最初は標準規格品(モジュール1〜2、圧力角20°)から選ぶのが安全です。

材質やサイズの選定に迷ったら、

カタログの用途例や技術相談窓口を活用しましょう。

3D CADでピニオンとラックの

噛み合い動作を確認してみるのもおすすめ!

ラックギヤは構造がシンプルでありながら、

非常に奥が深い要素です。

正しく選定・設計することで、

長く・安定して・スムーズな直線動作を実現できます。

ラックギヤの注意点

| 注意点 | 解説 |

|---|---|

| バックラッシュ (ガタ・スキマ) | 精密な位置決めには注意が必要。 対策として「予圧ピニオン」や「ダブルピニオン機構」が使われることも。 |

| 摩耗と騒音 | 金属同士が接触するため、潤滑不足や過負荷で摩耗・騒音が発生しやすい。 定期点検が重要。 |

| 直線精度の確保 | 長距離ではラック自体の取り付け精度が動作に大きく影響する。 必ず「基準面」を揃えて固定すること。 |

まとめ:ラックギヤは「回転→直線」の便利な仕組み!

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 回転⇔直線変換ができる | モーター回転をリニアな動きに変えられる |

| 構造がシンプル | 設計・加工がしやすく、メンテ性も良好 |

| 長距離に対応 | 必要に応じて延長できる柔軟性 |

| 高速動作もOK | 高剛性かつ精密設計で応答性も高い |

ラックギヤを使うと、機械の動きに

「直線の自由度」が加わるので設計の幅が広がります。

はじめは市販のモジュール1~2程度の標準品から使ってみるのがおすすめ。

実物に触れて「回転がどう動きに変わるのか」を

体感してみると理解が深まります。

コメント