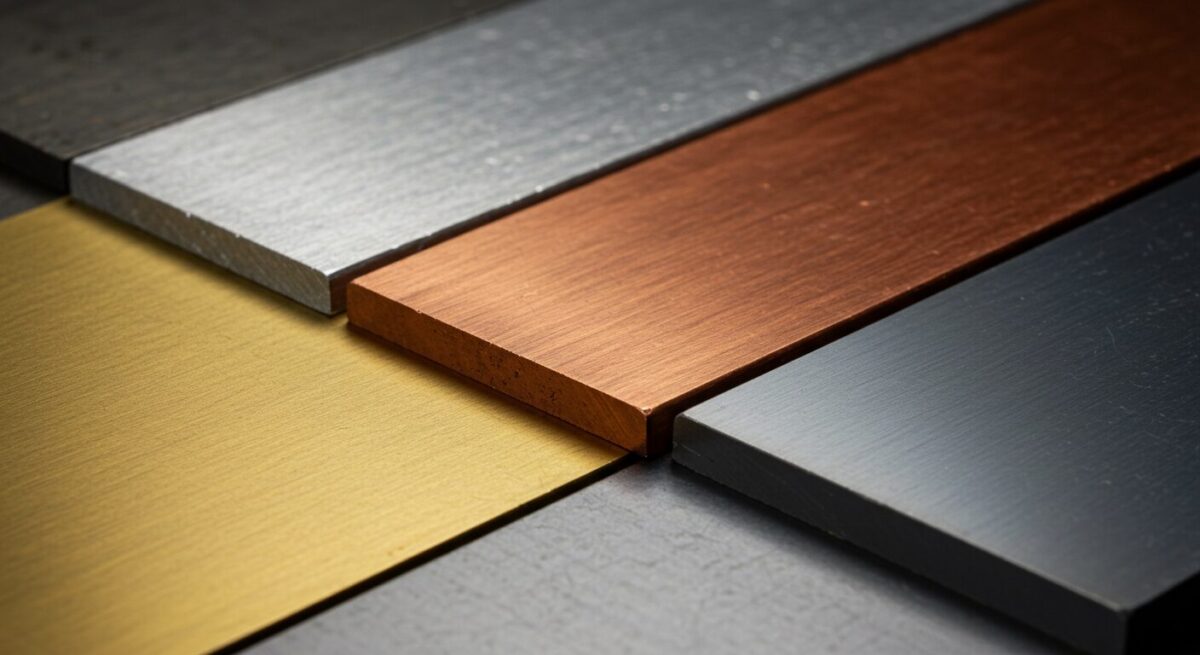

「S45C相当」

「SUS304相当」

「A5052相当」…

ミスミのカタログや3D CADデータでよく見かけるこの“相当材”という表記。

「同じ材料じゃないの?」と思っていたら、ちょっと注意が必要です。

この記事では、相当材とは何か、どう扱えばいいか、

そして設計にどう影響するのかをやさしく解説します。

「相当材」ってそもそも何?

相当材とは、元の材料(JIS規格など)に性能が近く、

同等の用途に使える材料のことです。

ただし、まったく同じ材料ではないという点が重要です。

よく見かける相当材の例

| 表中の表記 | 解説内容 |

|---|---|

| S45C相当 | JIS規格外の中炭素鋼・引張強さは近い |

| SUS304相当 | JIS G4303 以外のステンレス鋼で類似材 |

| A5052相当 | A5052 に近いアルミ合金、性質差あり |

ミスミにおける相当材の背景と根拠

S45C(相当)

ミスミの公式情報によれば、「S45C(相当)」とは、

「S45C〜S50Cに相当する材質を使用する可能性がある」ことを意味しています。

【相当定義】

S45C(相当)とは、S45C~S50Cの相当品を使用する可能性があることを指します。

つまり、JIS 規格の S45C に厳密に該当するとは限らず、

特性が近い広い範囲の炭素鋼(SC 系)を

相当材として使っている可能性があるということです。

S45C は JIS 規格による「機械構造用炭素鋼(SC 材)」と定義されており、

炭素含有量が約 0.45% で、熱処理可能なことで知られます。

S50C のような近似材を含むことから、

ミスミの「相当材」表記が複数の特性を許容している理由になります。

SUS304(相当) & A5052(相当)

ウェブ上では、SUS304 相当や A5052 相当の具体的仕様について

明記された公式情報は確認できませんでしたが、

同等性能を目指した代替材料として利用されるもので、

全く同じ材料ではない可能性がある点に注意が必要です。

なぜ「相当材」を使っているの?

~品質とコストを両立させる材料選定の工夫~

「ミスミで注文したら“S45C相当”とか“SUS304相当”って書いてあるけど、

これって本物のJIS規格材じゃないの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実はこの「相当材」には、きちんとした理由とメリットがあります。

本項では、ミスミが相当材を使う理由と、

設計者として知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

相当材を使う理由

コストを抑えるため

JIS規格の材料は、厳密な成分管理と検査コストがかかります。

一方、相当材は海外規格や社内基準で選定された素材で、

同等性能を保ちつつ安価に調達できるのが特徴です。

材料コストが下がれば、部品全体の価格も下がり、安く早く入手できます。

安定供給のため(グローバル調達)

日本国内だけでなく海外でも手に入る素材を活用し、

需給バランスの変動に強い仕組みを構築できます。

相当材を使えば、特定のJIS材に依存せず、供給の安定化と短納期化が可能になります。

加工性を考慮して選ばれていることも

材料によっては、JIS材よりも切削しやすい・変形しにくいといった

特性を持つ相当材もあります。

設計意図に合う特性を持つ材料を選定することで、

品質と加工効率を両立する狙いもあるのです。

設計者が注意すべきこと

相当材はあくまで「JISと同等の性能を持つ」素材。

ただし、厳密な材質成分やトレーサビリティが求められる用途(医療・航空など)では、

相当材ではなく正式なJIS材を指定するべき場面もあります。

懸念がある場合は、「JIS材を指定」や「材質証明書の要求」で対応しましょう。

相当材は“現場に優しい選択肢”

| 観点 | 相当材のメリット |

|---|---|

| コスト | JIS材より安価に仕入れられる |

| 納期 | 海外調達や複数調達ルートにより短縮できる |

| 加工性 | 切削や曲げに適した特性のものを選べる |

ミスミの「相当材」表記は、単なるコストカットではなく、

品質・価格・納期のバランスをとるための合理的な工夫なのです。

設計者としては、「相当材=品質が劣る」と誤解せず、

どういう用途で使うか・何が求められているかを意識して、

材料指定を判断しましょう。

設計者が知っておくべき注意点

相当材でも多くの場合は問題なく使えますが、

次のようなケースではしっかり確認が必要です。

精密部品や強度部品

疲労強度・硬度・靭性などを確認しましょう。

微妙な差が寿命や安全性に影響する可能性があります。

溶接や熱処理が関わる部品

材料の成分組成によって、焼き割れ・溶接性の悪化が起こることがあります。

医療・食品・輸出用などの厳しい規格要求品

→ 正規のJISやISO番号指定が必要な場合、相当材はNGになることもあります。

相当材とのうまい付き合い方

| 項目 | 対応のヒント |

|---|---|

| 材料指定 | カタログ記載の材質欄を必ずチェック。 「S45C相当」などの表記は“別物”と認識する |

| 強度・性能 | 必要な機械的特性(引張強さ・硬度など)と比較する。 メーカーにデータシートを確認するのも◎ |

| 指定が厳しい場合 | 図面や仕様書に「JIS○○準拠材を使用」と明記することで、 代替を防ぐことが可能 |

| トレーサビリティが必要な場合 | ロット証明書やミルシートの提出可否を確認する |

現場あるある:相当材でこんなすれ違いも…

👷♂️ 現場「ミスミでS45Cって書いてあったけど、削ってみたら硬くて変だよ?」

🧑💻 設計「しまった、実は“相当材”って書いてあった…」

材料の加工性や硬さが違うことで

工具摩耗や公差不良が発生することもあります。

まとめ:相当材は“便利な味方”でも“要注意”でもある!

▶ ミスミの相当材は、コストや納期面で大きなメリットがあります

▶ ただし「本物のJIS材と同じだろう」は禁物!

▶ 強度や精度が求められる場面では、材料仕様の確認が設計者の責任です

相当材は「使える場面」と「使ってはいけない場面」を見極めることが大切です。

➡ 材料選定に迷ったら、現場や仕入先、ミスミの仕様書を活用しよう!

コメント