トグルクランプは、工作機械や治具設計で

頻繁に使われる固定具の一種です。

シンプルな構造でありながら、

強力な保持力と素早い着脱性を両立するため、

生産性の向上に大きく貢献します。

この記事では、トグルクランプの基本的な特性や使用時の注意点、

選定時のポイントについて詳しく解説します。

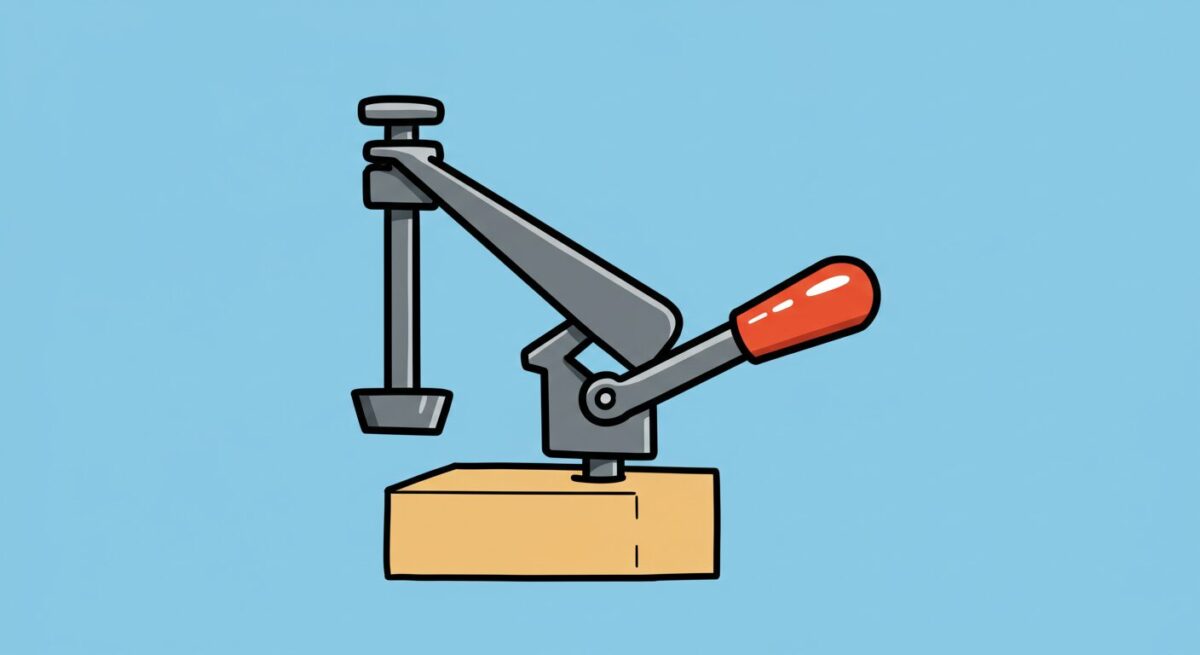

トグルクランプとは?

トグルクランプとは、リンク機構(トグル機構)を利用して、

ワーク(加工物)を確実に固定するクランプ装置です。

レバーを押し下げることで、リンクが「死点(デッドポイント)」を越え、

機械的にロックがかかる構造となっています。

この「死点越え」によって、外力による戻りが発生しにくく、

安全性と保持力が確保されます。

トグルクランプの主な特性

高い保持力と安定性

トグル機構により、比較的小さな操作力で大きなクランプ力を得られます。

しかも一度ロックすれば安定してワークを保持し続けます。

作業効率の向上

レバー操作のみで素早くワークの固定・解除ができるため、

反復作業に適しており、量産現場に最適です。

コンパクト設計が可能

リンク構造を工夫することで、

限られたスペースにも組み込みやすい設計ができます。

種類が豊富

横押し型、縦押し型、引きクランプ型、プッシュプル型など、

用途や取り付け方向に応じた多様な形状があります。

トグルクランプの種類と使い分け

機械設計や治具設計の現場でよく使われる「トグルクランプ」。

ワーク(加工対象物)を素早く、確実に固定できる便利な機構ですが、

一口にトグルクランプといっても複数の種類があり、

使用環境に応じて適切なタイプを選定する必要があります。

本項では、代表的な4種類のトグルクランプ

「横押し型」「縦押し型」「引きクランプ型」「プッシュプル型」の

構造と特長、使い分けポイントについて、わかりやすく解説します。

横押し型

縦押し型

引きクランプ型

プッシュプル型

選定のポイント

| 使用シーン | 推奨クランプタイプ |

|---|---|

| 上からワークを押さえる | 縦押し型 |

| 横からワークを押さえる | 横押し型 |

| フタやカバーを締結する | 引きクランプ型 |

| 狭所や直線動作が必要 | プッシュプル型 |

注意点とコツ

トグルの死点を確実に越える構造になっていないと、

ロックが甘くなります。

必ず設計段階で確認しましょう。

クランプ力の大きさだけでなく、

「使いやすさ」や「取り付けスペース」も重要な選定要素です。

ワークの形状に合わせて

クランプ先端部(スピンドル)を調整・交換できる製品もあります。

トグルクランプは、作業の効率化・安全性向上に欠かせない重要な治具要素です。

今回紹介した4種類のタイプは、それぞれ特長と適した使い方があります。

設計や現場用途に合わせて最適なトグルクランプを選定することで、

作業精度や生産性がぐっと向上します。

トグル機構とは?仕組みと活用例をわかりやすく解説

機械設計の中で頻繁に登場する「トグル機構」。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、

実は日常の中にもたくさん使われている身近な仕組みです。

本項では、初心者の方にも理解しやすいように、

トグル機構の基本的な仕組みと特長、活用例をわかりやすく解説します。

トグル機構とは?

トグル機構とは、複数のリンク(腕のような棒)を使って、

力を伝達・増幅する機構です。

特徴的なのは

「ある角度を越えると自動的にロックされる」動作ができる点です。

この性質を活かして、ワーク(部品)をしっかり固定したり、

簡単に操作できるレバーを設けたりと、

さまざまな用途に使われます。

この「ある角度を越えること」を

「死点(デッドポイント)を越える」といいます。

どういう仕組み?

トグル機構の基本構造は、以下の3つの要素で構成されます。

- 固定リンク(ベース)

- 中間リンク(腕)

- 可動リンク(レバー)

中間リンクが一直線になる瞬間(死点)を境に、

動作が大きく変わります。

この「死点越え」の性質により、

小さな力で強力にロックすることが可能になります。

トグル機構の特長

小さな力で大きな力を得られる

てこの原理とリンク機構の組み合わせにより、

入力力(手で押す力)を数倍〜数十倍に増幅できます。

ロック機能がある

死点を越えることで、元に戻ろうとする力が働かなくなり、

安定して部品を固定できます。

シンプルな構造でメンテが簡単

リンクとピンの組み合わせだけで動作するため、

壊れにくく、メンテナンスもしやすいです。

トグル機構の活用例

トグルクランプ

工作機械や治具の固定に使われます。

ワークを簡単・確実に押さえることができ、

作業効率が大きく向上します。

フタのロック機構

工具箱やケースのフタなどにも、

トグル式のロックが使われています。

簡単に開閉できて、

閉じるとしっかり固定されます。

プレス機構

プレス機の中にもトグルリンクを利用した力増幅機構があります。

金型を押しつける際の力を強くするために使われます。

注意点と設計のコツ

死点の位置調整が重要

トグル機構は「死点を越えるかどうか」で性能が大きく変わります。

越えなければロックできず、越えすぎると戻しづらくなるため、

設計時には角度設定が重要です。

リンク長のバランスが命

力の伝達効率や動作スピードはリンクの長さによって変わります。

目的に応じた設計が求められます。

可動部分の摩耗に注意

リンクピンの摩耗やガタが出ると、

トグル機構の精度や保持力が落ちます。

定期的な点検・メンテが必要です。

トグル機構は、一見難しそうに見えて、実はとても身近で便利なメカニズムです。

シンプルな構造ながら、小さな力で大きな効果を得られる、

ロック機能付きのリンク機構として、様々な産業分野で活用されています。

初心者の方も、この基本構造を理解しておくと、

機械設計の幅がぐっと広がります。

トグルクランプの使用上の注意点

クランプ力の過信は禁物

最大クランプ力はあくまで理論値です。

実際には取り付け方や摩耗、

レバーの持ち方によって力が変動します。

余裕をもって設計することが重要です。

振動や衝撃に弱い場合がある

ロック状態でも強い振動や衝撃が加わると、

リンクが戻る可能性があります。

必要に応じて、セーフティロック機構付きタイプを選定しましょう。

メンテナンスの必要性

可動部が多いため、定期的なグリスアップや緩みチェックが必要です。

可動不良は事故や品質不良の原因となります。

トグルクランプの選定ポイント

クランプ力の確認

ワークにかかる加工時の荷重や振動を考慮し、

必要な保持力を満たすモデルを選びましょう。

安全率は1.5〜2倍程度を目安に設計します。

クランプ方向の選定

設置スペースや作業者の操作性を考慮して、

縦型・横型・引き型などを選びます。

狭い治具内であれば、プッシュプル型が有効です。

ストロークと動作範囲

クランプ時のワーク寸法ばらつきに

対応できるだけのストロークを確保しましょう。

特に横押し型ではリンク角度の設定に注意が必要です。

取り付け方法の検討

本体の取り付けがボルト固定式か、

溶接ベース式かを確認します。

また、左右勝手の選定も重要です。

おすすめの利用シーン

加工治具へのワークの固定

成形品の簡易押さえ具

検査冶具での位置固定

簡易ドアや扉の締結

まとめ

トグルクランプは、簡単な構造でありながら、

非常に高い実用性を持つ固定機構です。

正しく選定・設計することで、

作業の効率化や品質の安定化に大きく貢献します。

クランプ力や取り付け方向、

作業性などをトータルで考慮し、

自分の用途に最適なものを選びましょう。

コメント