「この部品、もっと強くならないの?」

「材料を変えたら壊れにくくなる?」

機械設計の現場では、こんな疑問がよく出てきます。

実は、材料によって「強さ」は全く異なります。

そしてその「強さ」にはいろんな種類があり、

それぞれが設計の性能や寿命、安全性に直結します。

今回は、初心者にもわかりやすく「材料の強さ」の正体と、

設計での考え方を解説します。

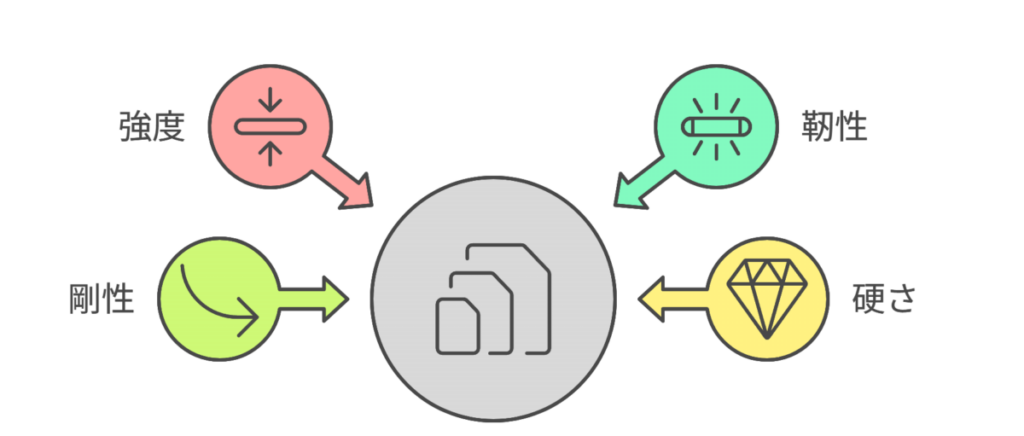

材料の「強さ」って何?

まず、材料の「強さ」と一口に言っても、実はいくつかの種類があります。

強度:どれだけの力に耐えられるか?

強度とは、外部からの力に対して材料が壊れるまでの限界を表す性質です。

つまり、

「この部品にどれだけ力をかけても大丈夫か?」を数値で表したものです。

たとえば,,,

この強度が不足していると、

部品が曲がる、折れる、潰れるといった破壊が起こります。

設計者は、使用条件に対して十分な強度を持つ材料を選ぶ必要があります。

安全率を考慮することで、突発的な負荷にも対応できます。

剛性:変形しにくさ=たわみにくさ

剛性とは、材料がどれだけ変形しにくいか(たわみにくいか)を示す特性です。

ヤング率(縦弾性係数)という値で表され、

高いほど「カチッとした」剛さを持ちます。

たとえば,,,

ただし剛性の高い材料は重くなる傾向があるため、

「軽さとのバランス」が設計のカギです。

靭性(じんせい):衝撃に耐える“粘り強さ”

靭性は、材料が壊れる前にどれだけエネルギーを吸収できるかを表します。

簡単に言うと「どれだけ粘り強く耐えられるか」です。

たとえば,,,

靭性は特に衝撃、振動、繰り返し荷重のある部品に重要です。

硬度:表面が削れたり凹んだりしにくいか?

硬度とは、材料の表面がどれだけ傷つきにくいかを示す指標です。

高いほど「こすっても削れにくい」「へこみにくい」特性を持ちます。

たとえば,,,

摩耗に強い=長寿命。

硬度は部品の「耐久性」に直結します。

材料特性の比較イメージ

| 特性 | 意味 | 適した用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 強度 | 破壊しにくさ | 高荷重の構造 | 安全率の設定が必要 |

| 剛性 | たわみにくさ | 精密構造や保持具 | 重くなりやすい |

| 靭性 | 衝撃への強さ | 移動部・衝突部品 | 低靭性は破損リスク |

| 硬度 | 表面の耐久性 | スライド部、摺動部 | 高すぎると脆くなる |

設計にどう影響するの?

材料の選び方が製品の性能・安全性・コストを左右する!

機械設計において、どんな材料を使うか?という選択は、

製品の寿命・安全性・コストに直結します。

たとえ形状がまったく同じでも、

使う材料が違えば性能も壊れやすさも全然違う!

それが機械設計の面白さであり、難しさでもあります。

今回は、材料の違いが設計にどう影響を与えるのか、

実際の使用シーン別にわかりやすく紹介していきます。

軽さが求められる場所では…

使用例:カバー部品、可動アームなど

▶ 材料選定:アルミや樹脂系材料

軽量化が求められる場面では、強度と軽さのバランスが重要です。

たとえば、ドローンに鉄を使うと重くて飛べないですが、

アルミやCFRPなら軽くて十分な強度を保てるため、機体設計に適しています。

軽い材料=加速しやすい・省エネ

ただし、強度や剛性が足りないとたわみ・破損のリスク

🔗【軽量】アルミ合金の特性と選定ポイント【種類と用途】

🔗プラスチックは本当に部品に使える? 特性と機械設計への応用をやさしく解説

🔗【初心者向け】アルミ合金と樹脂の違いと使い分けとは?【材料選定における軽量化】

衝撃や繰り返し荷重がかかる場所では…

使用例:クランク、シャフト、フレーム

▶ 材料選定:粘り強い鋼材(S45CやSCMなど)

繰り返し荷重や衝撃が加わる場所では、

材料が「ポキッ」と折れてしまわないことが重要です。

靭性(じんせい)が高い材料を使えば、

変形しながらもしっかり耐えてくれます。

靭性の高い材料=割れにくく長寿命

一方、硬すぎる材料は衝撃に弱く、破断しやすいので注意

摩耗に強くしたい場所では…

使用例:エンジン部品、ベアリング、バルブ、スライド機構

▶ 材料選定:工具鋼、特殊鋼(SUS440C、SKD11など)

摩擦が発生する環境では、硬度が必要です。

例えば、高速で回転するベアリングには、

表面が摩耗しにくい高硬度材料が使われます。

硬度が高ければ、摩耗が減ってメンテナンス回数も減少

ただし、硬すぎるともろく割れやすいため靭性とのバランスが必要

形状精度やたわみが気になる場所では…

使用例:ロボットアーム、固定治具、測定器のフレームなど

▶ 材料選定:高剛性材料(高ヤング率の金属など)

変形を嫌う設計では、たわみにくさ(剛性)が重要です。

たとえば、ロボットのアーム部分に柔らかい材料を使うと、

位置が微妙にズレて誤差が出ることになります。

剛性が高ければ、たわまず精度を保てる

ただし、剛性の高い材料は重くなることがあるため軽量化とのバランスも必要

材料選定は「トレードオフ」の連続!

設計での材料選定は、単純な「強い or 弱い」だけではありません。

| 要求 | 対応する材料特性 | 設計者の工夫 |

|---|---|---|

| 軽くしたい | 低比重、十分な強度 | リブや曲げ形状で補強する |

| 壊れにくくしたい | 高靭性、高強度 | 応力集中を避ける形状に |

| 精度を保ちたい | 高剛性 | 変形を抑える構造設計 |

| 摩耗させたくない | 高硬度 | 潤滑や表面処理と併用 |

設計者は、性能・安全性・コスト・加工性のすべてを見ながら、

最適な材料と構造を組み合わせて設計する必要があります。

材料選定は設計の“はじめの一歩”

材料の選び方によって、

製品の性能が決まり

使用中のトラブルの有無が変わり

製品の寿命や信頼性も大きく左右されます。

初心者のうちは、「見た目」や「値段」だけで選びがちですが、

使う場所や負荷条件に合わせた材料の知識を身につけることが、

信頼できる設計への第一歩になります。

まとめ:材料選びは設計の“カナメ”!

材料の強さには、

いろんな種類(方向性)があることがわかりましたか?

同じ「強い材料」でも、

「引っ張りに強い」だけか?

「たわみにくい」のか?

「割れにくい」のか?

「削れにくい」のか?

この違いを理解することで、より壊れにくく、

長く使える製品設計ができるようになります。

設計者は、力のかかり方・使用環境・寿命・コストを見極めて、

最適な材料を選ぶ力が求められます。

コメント