金属加工や機械設計の現場でよく耳にする「酸洗い」。

名前は聞いたことがあっても、どのような処理なのか、

どんな効果があるのかをイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。

この記事では、酸洗いの基本原理・目的・使われ方・注意点を

初心者向けにわかりやすく解説します。

酸洗いとは?

酸洗いとは、酸性の薬液(硫酸や塩酸など)を使って

金属表面の酸化皮膜やスケール(黒皮)、

サビを除去する表面処理のことです。

例えば、鉄やステンレスを加熱加工すると、

表面に黒っぽい酸化皮膜ができます。

このままでは塗装やメッキが密着しにくいため、

酸洗いで表面をきれいに整えるのです。

簡単に言うと、「金属の表面を酸で洗って新品同様の状態に戻す工程」です。

酸洗いの目的とは?

金属加工や機械設計の現場でよく行われる「酸洗い」。

酸性の薬液を使って金属表面をきれいにする処理ですが、

具体的にどんな目的で行うのかを整理してみましょう。

酸洗いには大きく分けて4つの目的があります。

1. スケール(酸化被膜)の除去

鉄やステンレスを高温で加工(圧延・鍛造・溶接など)すると、

表面に「黒皮」と呼ばれる酸化皮膜ができます。

このままでは表面がゴツゴツしていて、塗装や溶接の品質が安定しません。

酸洗いを行うことで、この黒皮を溶かし、

金属の素地をきれいに出すことができます。

2. サビの除去

金属を長期間保管していると、

湿気などの影響でサビが発生します。

特に鉄鋼材料では、

表面に赤茶色の酸化鉄が広がってしまうことがあります。

酸洗いはこのサビを酸で化学的に溶かして取り除けるため、

新品に近い表面状態に戻せます。

3. 表面処理の下地調整

酸洗いは、後工程を安定させるための下地処理としても重要です。

酸洗いで表面をきれいに整えることで、

その後の処理や加工の品質が向上します。

4. 金属の美観向上

酸洗いをすると、金属表面のくすみや汚れが取り除かれ、

光沢感のあるきれいな見た目になります。

特にステンレスでは、

溶接後に部分的な「焼け」が残ることがありますが、

酸洗いをすれば均一で美しい仕上がりにできます。

製品としての見た目を整えるためにも、酸洗いは欠かせない工程です。

酸洗いは、単なる「表面の掃除」ではなく、

- 黒皮やサビを除去する

- 塗装・メッキ・溶接などの下地を整える

- 見た目を美しくする

といった目的を持つ重要な処理です。

酸洗い=金属表面をきれいにして、

その後の加工や仕上げを良くするための前処理と

覚えておくと理解しやすいでしょう。

酸洗いの方法と種類

酸洗いの方法

代表的な酸洗いの方法は次のとおりです。

酸洗いで使われる酸の種類

酸洗いの注意点

酸洗いは便利ですが、取り扱いには注意が必要です。

酸洗いの実務での活用例

どれも「その後の工程を良くするための前処理」

として使われています。

酸洗いとショットブラスト・研磨の違いをわかりやすく解説

金属表面をきれいにする方法には、

酸洗いのほかにも「ショットブラスト」や「研磨」といった方法があります。

それぞれの特徴を理解すると、

「どの工程でどの処理を使うべきか」がわかりやすくなります。

1. 酸洗い(化学的処理)

酸性の薬液を使って、表面の酸化皮膜やサビを化学反応で溶かす処理です。

化学的に「溶かす」方法なので、

入り組んだ形状や細かい部分にも有効です。

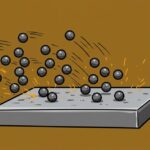

2. ショットブラスト(機械的処理)

金属の小さな粒(ショット)を高速で表面に吹き付け、

機械的に削り取る処理です。

研磨というより「叩いて削る」イメージ。

強力に表面処理できます。

3. 研磨(仕上げ処理)

砥石や研磨布、バフなどを使って、物理的に表面を削って滑らかにする処理です。

一番「美観」に特化した方法で、最終仕上げとしてよく使われます。

違いを簡単にまとめると

| 方法 | 原理 | 得意なこと | 向いている場面 |

|---|---|---|---|

| 酸洗い | 化学的に溶かす | 黒皮・サビ除去、下地調整 | 溶接後の処理 複雑形状 |

| ショットブラスト | 粒で叩いて削る | 強力なサビ落とし、表面粗化 | 塗装 メッキ前処理 |

| 研磨 | 物理的に削る | 光沢仕上げ、美観向上 | 最終仕上げ 装飾 |

それぞれ目的が異なるため、

用途に合わせて使い分けることが大切です。

初心者の方は、

- 「量産品の下地処理」=酸洗い

- 「頑固なサビや塗装前」=ショットブラスト

- 「見た目重視の最終仕上げ」=研磨

とイメージしておくと覚えやすいですよ。

まとめ

酸洗いは、金属表面の酸化被膜やサビを取り除き、

表面をきれいにするための基本的な表面処理です。

✔ 金属の見た目や機能を整える

✔ 塗装やメッキ、溶接品質を高める

ただし、酸の管理と後処理が重要

初心者の方は「酸洗い=金属の表面を酸でクリーニングする工程」と

覚えておくとわかりやすいでしょう。

コメント