ねじやボルトは、機械設計における最も基本的で重要な締結要素です。

しかし、そのまま使用すると振動や衝撃、温度変化などで緩みが発生し、

最悪の場合は重大な事故につながることもあります。

そこで重要なのが「ねじロック(ゆるみ止め)」です。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、

ねじロックの基本から種類、設計での活用ポイントまで詳しく解説します。

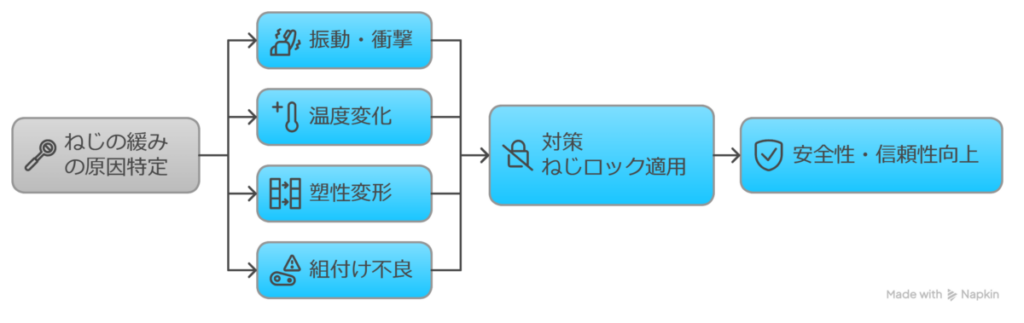

なぜねじは緩むのか?緩みのメカニズム

ねじが緩む主な原因は以下のとおりです。

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| 振動・衝撃 | 機械の運転中に微小な動きが繰り返されることで、徐々にゆるみが生じる |

| 温度変化 | 熱膨張による部品の伸縮で、軸力(締め付け力)が低下する |

| 塑性変形 | 長時間荷重がかかると、材料が微小に変形し、軸力が減少 |

| 組付け不良 | トルク不足・部品のかじり・異物混入など |

対策としてねじロックを適用することで、

ねじの緩みを防止し、安全性・信頼性を高めます。

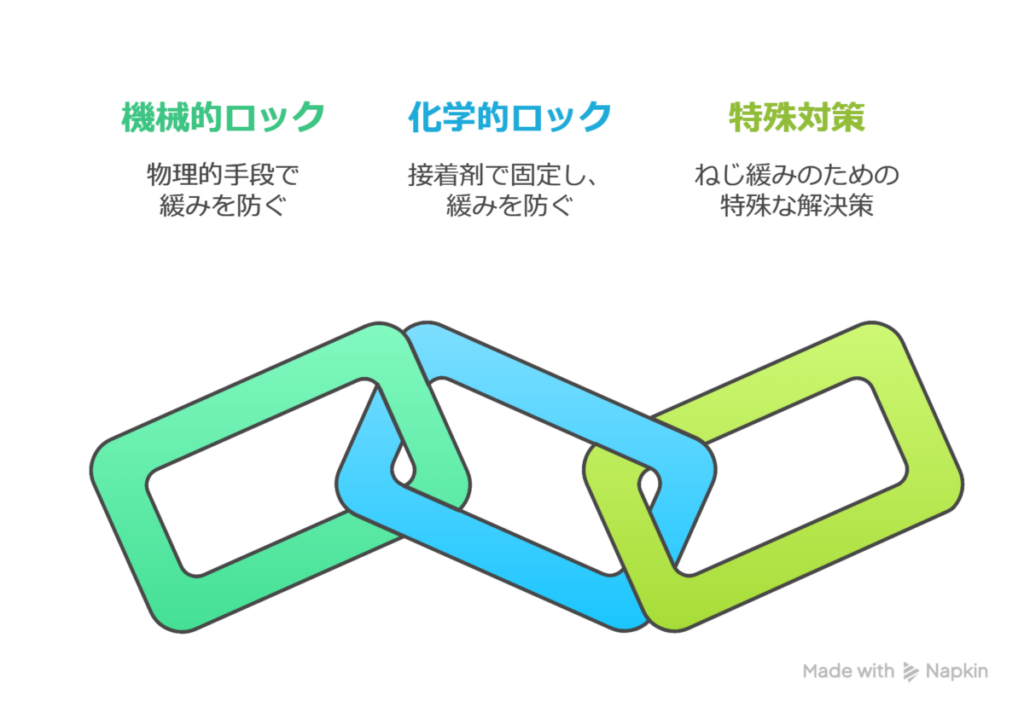

ねじロックの主な種類と特徴

ねじロックには大きく分けて

「機械的ロック」「化学的ロック」「その他の特殊対策」

の3つがあります。

機械的ロック(物理的に緩みを防ぐ)

| 種類 | 特徴・メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| スプリングワッシャー | 座面にバネ力で食い込む | 緩み止め効果はやや限定的 |

| セレート付き座金 | 面接触で摩擦力を高める | 表面硬度の低い部品には不向き |

| 割ピン・割リング | ナットが回らないように 物理的に止める | 穴加工が必要、 再使用性は低い |

| ダブルナット | ナットを2つ締めることで 緩みを防ぐ | ナットが突出する、 スペースを取る |

| フランジ付きナット セレーション付きナット | 座面のギザギザで滑りを防止 | 緩み防止効果は中程度 |

再利用可能・比較的安価。

製造現場でも多用される。

化学的ロック(接着剤で固着)

| 種類 | 特徴・メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| ねじロック剤 (嫌気性接着剤) | ロックタイトなどが有名。 空気が遮断された状態で硬化 | 分解が難しいタイプもあるため 選定に注意 |

| 高強度タイプ | 強力に固定し、緩みがほぼ発生しない | 加熱・専用工具でないと外せない |

| 中強度タイプ | 固定性と分解性のバランスが良い | 機器のメンテナンスに適する |

| 低強度タイプ | 手で外せる程度。 微小ねじやセンサ固定に使用 | 耐久性はやや低め |

見た目スッキリ、軽量部品にも適用可能。

微細なねじにも有効。

その他のねじ緩み対策(特殊)

| 対策 | 特徴 |

|---|---|

| かしめ加工 | ナットやねじの一部を変形させて回転を防止 |

| 樹脂インサートナット (ナイロンナット) | ナット内部に樹脂リングを入れて回転を防止。再使用可能 |

| タブ付きワッシャー | ワッシャーの爪を曲げてナットや周辺部品に引っ掛けてロック |

設計時の選定ポイント

使用環境に応じた選定

| 条件 | おすすめねじロック |

|---|---|

| 高温環境(100℃以上) | スプリングワッシャー、セレーションナット、割ピン (※接着剤系は硬化しにくい) |

| 振動の多い機器 | セレート付き座金、ダブルナット、ねじロック剤(高強度) |

| 分解・メンテが必要 | 中強度のねじロック剤、ナイロンナット |

| 微細ねじ・センサ取付 | 低強度ねじロック剤、樹脂ワッシャーなど |

部品コスト vs 組立性

「緩むと困る箇所」と「コストを抑えたい箇所」で使い分けるのがポイント!

図面への記載例

設計者がねじロックを指示するには、図面に明記する必要があります。

🔍 例)

塗布量・乾燥時間・再使用可否も、

仕様書などで明確にしておくと現場との連携がスムーズ。

ねじロックの検証・品質確認

▶ 製品によっては以下の検査も考慮

| 検査方法 | 内容 |

|---|---|

| 締付トルク検査 | トルクレンチで適正トルクを管理 |

| マーク確認 | 締付済みをマーキングで確認(封印シールも可) |

| ロック剤硬化確認 | 指定時間経過後の外れトルクを測定 |

ロックタイトってなに?強度別の使い分けをわかりやすく解説

「ロックタイト(Loctite)」は、工業用ねじロック剤の中でも

代表的なブランドで、ねじの緩みを防止する接着剤として、

世界中で使用されています。

本項では、初心者の方でも理解しやすいように、

をわかりやすく解説します!

ロックタイトとは?どうやってねじをロックするの?

ロックタイトなどのねじロック剤は「嫌気性接着剤」と呼ばれるもので、

▶ 空気(酸素)が遮断された環境

▶ 金属同士の接触面

この2つの条件がそろったときに硬化して、

ねじをしっかり固定します。

ロックタイトの「強度」ってなに?

ロックタイトにはいくつかの強度ランクがあり、

それぞれに「どの程度ねじを強く固定するか」が異なります。

強度は主に以下の3種類

| 強度ランク | 特徴 | 再使用のしやすさ |

|---|---|---|

| 🔵 低強度 | 手で外せる・小ねじ用 | ◎(工具不要なことも) |

| 🟡 中強度 | 工具で外せる・一般ねじ用 | ○(スパナやレンチで対応可能) |

| 🔴 高強度 | がっちり固定・外せないレベル | △(加熱や特殊工具が必要) |

🔵 低強度タイプ(例:ロックタイト222)

🟡 中強度タイプ(例:ロックタイト243、248)

🔴 高強度タイプ(例:ロックタイト271、263)

強度別の使い分け早見表

| 用途例 | おすすめ強度 | 補足 |

|---|---|---|

| センサの固定、 小型装置 | 低強度(Loctite 222) | 頻繁に交換があるなら◎ |

| 通常のM6ボルト、 産業用装置 | 中強度(Loctite 243) | 一般的な現場使用 |

| 振動や衝撃が強い部位、 分解不要な場所 | 高強度(Loctite 263) | 完全固定したい場合に使う |

使用時の注意ポイント

ロックタイトは「固定の強さ」で選ぼう!

ねじロック剤の選定に迷ったら、

まずは「どれくらいの固定力が必要か」「再利用したいか」を考えましょう。

| 強度 | 固定力 | 取り外しやすさ | 用途例 |

|---|---|---|---|

| 🔵 低強度 | 弱い | ◎ | 小型機器、微細部品 |

| 🟡 中強度 | 普通 | ○ | 一般機械、組立品 |

| 🔴 高強度 | 強い | △ | 高負荷部、分解不要 |

ねじの信頼性を保ちながら、メンテ性や製造性を考慮して、

ベストな強度を選定するのがプロの設計者!

まとめ:ねじロックで設計の信頼性をアップ!

ねじロックは、機械設計において安全性・耐久性を確保するための重要な要素です。

状況に応じたねじロック方法を選定することで、以下のメリットがあります。

▶ 緩みによる事故・不具合を防止

▶ メンテナンス性を維持しつつ、信頼性を確保

▶ 製品の品質・寿命を向上させる

設計段階で「ねじロックをどうするか」を明確にすることが、

現場と製品の信頼性をつなぐカギになります。

コメント