SS400は、機械設計において広く使用される炭素鋼(軟鋼)の一種です。

主に構造部材や一般的な機械部品に使用され、

その適度な強度、加工性、コストパフォーマンスから、

建築や機械加工、溶接構造など、多岐にわたる用途に採用されています。

以下に、SS400の特性や材料選定におけるポイントを詳しく解説します。

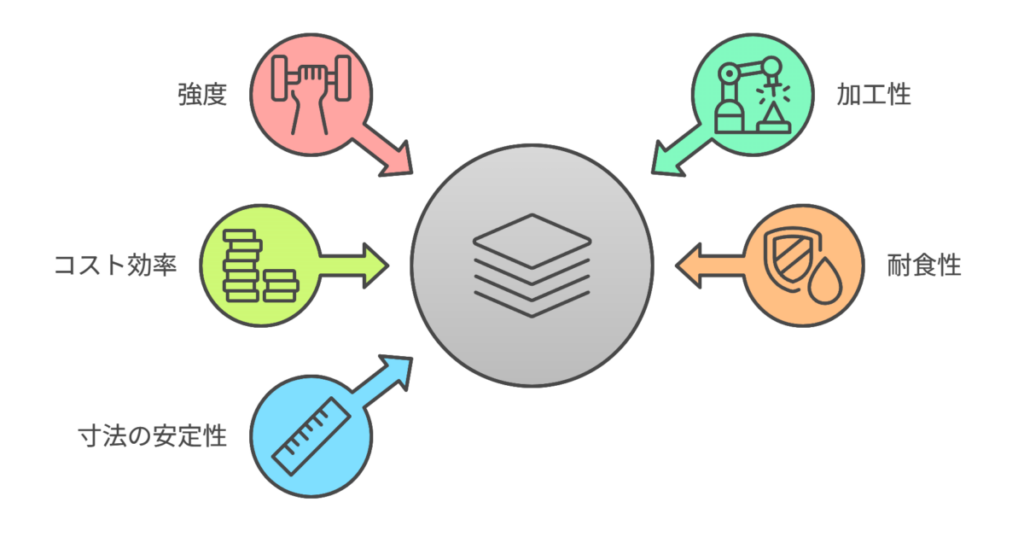

SS400の特性

適度な強度と靭性

SS400は、引張強さが400~510 MPa、

降伏点が245 MPaと十分な強度を持ちます。

耐衝撃性や靭性にも優れており、

強度が要求される構造体や部品に適しています。

低温脆性や高温強度には限界があるものの、

常温での使用には非常に安定した特性を発揮します。

優れた加工性

SS400は、炭素含有量が比較的少ないため、加工性に優れています。

切削加工、曲げ加工、プレス加工など、

機械加工を行う上で非常に扱いやすい。

汎用的な工作機械や工具を用いて効率的に加工が可能です。

また、溶接性も高いため、溶接構造物にもよく利用されます。

コスト効率の良さ

SS400は、鉄鋼材料の中でも比較的安価で入手が容易な材料です。

建築構造物や産業機械、一般機械部品など、

大量生産や低コストが要求される場面でよく選ばれます。

強度とコストのバランスが取れているため、

様々な分野で汎用的に利用される材料です。

耐食性

SS400は、耐食性が低く長期間の露出や過酷な環境下で使用すると

錆びや腐食のリスクがあります。

そのため、腐食環境に対しては、

適切な防錆処理(塗装、メッキ、表面処理)が必要です。

寸法の安定性

SS400は、安定した材料特性を持ち、加工後の寸法変化が少ない。

精密な寸法管理が要求される部品にも使用可能です。

加工によって変形しにくいことから、安定した性能を発揮します。

SS400の選定ポイント

使用環境

常温での機械部品や構造物に適していますが、

腐食環境や高温・低温での使用には向きません。

表面処理や防錆対策を行う必要があります。

耐食性が求められる用途では、メッキや塗装が推奨されます。

機能要件

SS400は、強度や加工性に優れる一方で、高い耐摩耗性や耐熱性は期待できません。

そのため、これらの特性が重要な機械部品には適していない場合があります。

例えば、高摩擦が発生する部品には表面硬化処理が必要です。

コスト管理

低コストで大量生産が可能なSS400は、建築材料や一般機械部品に適しています。

強度とコストのバランスを考慮し、

用途に応じて他の鋼材との比較検討を行うことが重要です。

より高い強度や耐摩耗性が必要な場合は、

他の材料を選定する必要があります。

表面処理の考慮

SS400は耐食性が高くないため、使用環境に応じた表面処理が必要です。

亜鉛メッキや塗装、黒染めなどの防錆処理を行うことで、

耐久性を向上させることが可能です。

特に屋外使用や湿気が多い環境下では、適切な表面処理が必須となります。

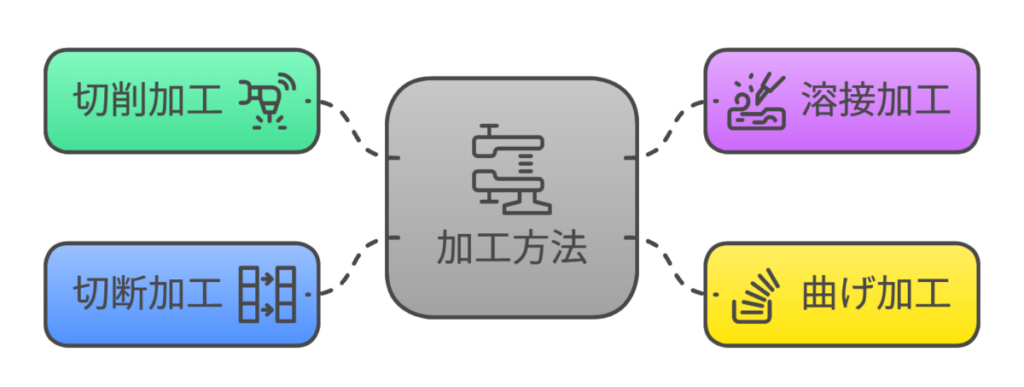

SS400に適した加工方法

SS400は、日本のJIS規格で定められた一般構造用圧延鋼材です。

「安価で入手しやすく、加工しやすい」という特徴から、

建築、機械、車両など幅広く使われています。

ただし、熱処理による硬化はほとんどできないため、

加工方法を理解しておくことが大切です。

SS400の特徴

適した加工方法

切削加工

溶接加工

曲げ加工

切断加工

不向きな加工

錆びやすいので、防錆処理は必ず行う

SS400は切削・溶接・曲げ・切断がしやすく、加工性に優れた低炭素鋼!

強度や硬さが必要な場合は、S45Cや合金鋼への置き換えを検討

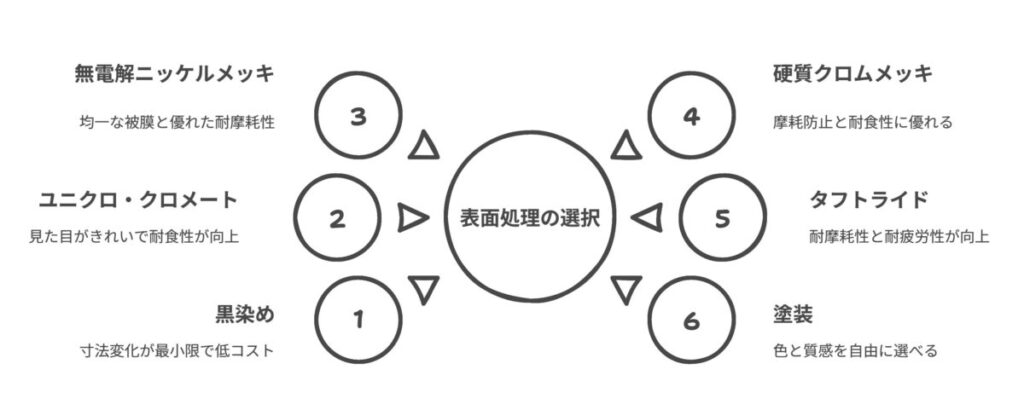

SS400に適した表面処理

SS400は加工性に優れた低炭素鋼ですが、鉄のままではすぐに錆びてしまいます。

そのため、用途や環境に合わせた表面処理(防錆処理)がほぼ必須です。

なぜSS400は表面処理が必要?

SS400に適した表面処理6選と選び方

SS400はコストが安く加工性に優れた低炭素鋼ですが、

そのままでは錆びやすいため、使用環境に合わせた表面処理が必要です。

ここでは、SS400に適した代表的な6つの処理方法と、

用途別の選び方をわかりやすく解説します。

1. 黒染め(四三酸化鉄皮膜)

2. ユニクロメッキ・クロメートメッキ(亜鉛メッキ)

3. 無電解ニッケルメッキ

4. 硬質クロムメッキ(HCr)

5. タフトライド

6. 塗装

用途別おすすめ表面処理早見表

| 使用環境・条件 | おすすめ処理 | 理由 |

|---|---|---|

| 寸法精度重視・屋内 | 黒染め | 寸法変化ほぼゼロ |

| 屋内・見た目重視 | ユニクロメッキ | 光沢+耐食性 |

| 複雑形状・耐食性重視 | 無電解ニッケルメッキ | 均一な膜厚+高耐食 |

| 摩耗環境・摺動部品 | 硬質クロムメッキ | 高硬度+耐摩耗 |

| 摩耗+疲労強度重視 | タフトライド | 摩耗・疲労・耐食性UP |

| 屋外・大型構造物 | 塗装 | 広範囲を低コストで防錆 |

「精度重視なら黒染め」「摩耗部品なら硬質クロムやタフトライド」

「屋外大型品なら塗装」など、目的ごとに最適な処理を選びましょう。

SS400は万能で扱いやすい鋼材ですが、

防錆と耐久性を確保するためには

用途に合った表面処理の選定が必須です。

SS400が幅広く使用される理由とは?

機械設計において材料選定は非常に重要なプロセスです。

その中でも、SS400は汎用鋼材として幅広い分野で使用されています。

この項目では、SS400が多くの設計者に選ばれる理由について解説します。

SS400とは?

SS400はJIS規格(日本工業規格)に基づく鋼材で、

一般構造用圧延鋼材に分類されます。

「SS」は「Structural Steel(構造用鋼)」を表し、

「400」は降伏点(N/mm²)の最低値を示します。

SS400が選ばれる理由

入手性が高い

SS400は生産量が多く、市場での流通が非常に盛んです。

コストパフォーマンスに優れる

他の鋼材に比べて価格が安価であり、

コスト削減が重要なプロジェクトで特に有利です。

加工コストも比較的低く、溶接や切削加工が容易。

機械的性質のバランスが良い

降伏点が約400 N/mm²と適度な強度を持ち、広範囲の用途に適応可能。

加工性が高いため、曲げ加工や溶接が必要な構造部品にも適しています。

溶接性に優れる

SS400は炭素含有量が低いため、溶接性が非常に良好です。

熱影響部の割れが起きにくく、溶接後の加工も容易です。

表面処理との相性が良い

亜鉛メッキや塗装など、各種表面処理が可能であり、

耐食性を高めることができます。

特に屋外での使用や耐候性が求められる用途では、

追加処理を施して長期間使用できます。

規格化された品質

JIS規格に基づいて製造されているため、

材料の特性が一定で信頼性が高い。

設計時に予測可能な特性を活用でき、

設計者にとって扱いやすい材料です。

SS400の使用例

| 用途 | 具体例 | 特徴・理由 |

|---|---|---|

| 建築構造物 | 橋梁、ビル、工場の鉄骨 | 強度とコストのバランスが良い |

| 機械構造部品 | 枠組み、支持構造、ベース | 加工性と溶接性が優れている |

| 製缶 | タンク、コンベア部品 | 曲げ加工が容易で、薄板から厚板まで対応可能 |

| 自動車・産業機械 | シャーシ、ブラケット | 強度と加工性が求められる用途に適している |

注意点

耐食性の不足

SS400は錆びやすいため、防錆処理(塗装やメッキ)が必要です。

高強度用途には不向き

強度が必要な場合はS45CやSCM材などの高強度鋼を選ぶ必要があります。

温度環境に制約がある

極端な高温や低温では特性が劣化することがあります。

SS41とは?特徴・用途・SS400との違いをわかりやすく解説!

機械設計の現場でよく目にする「SS41」という材料名。

図面や部品表にも頻出する用語ですが、

「SS41って何?」 「SS400と何が違うの?」 「どんな時に使えばいいの?」

と疑問に思ったことはありませんか?

本項では、SS41の意味・特徴・使いどころを、

理解できるようにやさしく解説します。

SS41とは?

SS41は、旧JIS規格で定められていた

一般構造用圧延鋼材(Structural Steel)の一種です。

- S:Steel(鉄)

- S:Structure(構造用)

- 41:引張強さが410MPa以上であることを示す

つまり、構造物に使いやすい強度を持った鉄鋼材ということですね。

現在では、「SS400」という名称に置き換えられていますが、

SS41という呼び方もいまだによく使われています。

SS41とSS400の違い

実質的にはほぼ同じ材料です。ただし、呼び方と規格が変わりました。

| 項目 | SS41(旧JIS) | SS400(新JIS) |

|---|---|---|

| 規格 | JIS G 3101(旧版) | JIS G 3101(現行) |

| 引張強さ | ≧ 410MPa | ≧ 400MPa |

| 呼称の意味 | 41:410MPa | 400:400MPa |

| 現在の使用 | 廃止済み(図面に残ることあり) | 現行の正式名称 |

SS400の「400」は最低引張強さが400MPa以上という意味です。

SS41はその旧称なので、図面にSS41とあっても、

実際にはSS400として扱うのが一般的です。

SS41とはこんな材料!

まとめ

SS400は、機械設計において優れたコストパフォーマンスと

加工性を持つ材料であり、多用途に対応できる汎用的な炭素鋼です。

常温での使用や溶接構造に適しており、

構造物や機械部品に広く利用されています。

腐食や摩耗が懸念される環境では

適切な表面処理を施すことが重要であり、

用途に応じて適切な対策を講じることで、

長期間にわたる使用が可能となります。

安価で加工性も良く、様々な用途に幅広く使われています!

鋼材の定番中の定番です!

コメント