ヤング率(縦弾性係数)は、機械設計において

材料の変形特性を理解するために非常に重要なパラメータです。

ヤング率は、材料が力を受けたときにどれだけ変形するかを示す指標であり、

構造物の剛性や強度の設計に直接関わります。

この記事では、ヤング率の基本的な概念、機械設計における役割、

そして材料選定の際に考慮すべきポイントについて解説します。

ヤング率(縦弾数係数)とは?

ヤング率は、材料が力を受けて弾性変形する際の

「応力」と「ひずみ」の関係を示す係数です。

材料に引っ張りや圧縮の力を加えたとき、

その材料がどれくらい伸びたり縮んだりするかを示します。

ヤング率が高い材料ほど、

力を加えても変形しにくく、剛性が高いと言えます。

ヤング率は次の式で表されます。

\( \displaystyle E=\frac{σ} {ε}\)

- E:ヤング率(Pa, N/mm²)

- σ(シグマ):応力(N/m², N/mm²)

- ε(イプシロン):ひずみ(無次元)

ヤング率の単位

ヤング率の単位は、

SI単位系ではパスカル(Pa)やニュートン毎平方ミリメートル(N/mm²)です。

1 N/mm² は 1 MPaに等しく、

一般的に金属材料のヤング率は数百 GPa の範囲にあります。

\( \displaystyle 1MPa=1N/mm^2\)

ヤング率の役割

機械設計では、ヤング率を理解することが設計の根幹となります。

材料にかかる応力とそれに対する変形量を把握することで、

構造物や部品の剛性や強度を適切に設計できます。

例えば、ヤング率の高い材料を使用することで、

重荷重を受ける部品のたわみや変形を抑えることが可能になります。

一方、ヤング率が低い材料は柔軟性があり、

たわみを許容する設計や衝撃吸収用途に適しています。

機械設計では、用途に応じた最適な材料の選定が重要です。

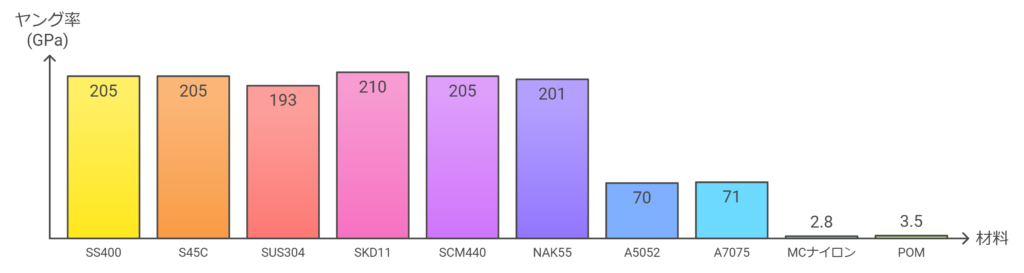

よく使う材料別ヤング率の比較表

| 材質 | ヤング率(GPa)※ | 特徴 |

| SS400 | 205 | 一般構造用鋼材。強度と加工性のバランスが良い |

| S45C | 205 | 中炭素鋼で、耐摩耗性に優れ、強度が高い。 熱処理により硬度向上可能 |

| SUS304 | 193 | ステンレス鋼で、耐食性が高い |

| SKD11 | 210 | 高耐摩耗性と高強度を誇る |

| SCM440 | 205 | クロムモリブデン鋼。高い強度と耐疲労性を持つ |

| NAK55 | 201 | プリハードン鋼。高靭性と加工性がある |

| A5052 | 70 | アルミニウム合金。軽量で耐食性が高い |

| A7075 | 71 | 高強度アルミニウム合金 |

| MCナイロン | 2.8 | 樹脂材料で、軽量かつ強度に優れている |

| POM | 3.5 | 高硬度で耐摩耗性が高いプラスチック |

ヤング率の材料選定における重要性

機械設計において、ヤング率が材料選定に大きく影響を与えることがあります。

例えば、高い剛性が求められる設計では、

SS400やSKD11のようにヤング率の高い材料を選択するのが適切です。

一方で、軽量化が必要な場合や柔軟性が求められる場合、

A5052やMCナイロンなどの

低いヤング率を持つ材料を選ぶことが設計の効率化につながります。

ヤング率の活用例

構造物のたわみ計算

梁やシャフトなどの部品が力を受けた際に、

どの程度たわむかを見積もるために使用します。

ヤング率の高い材料は、たわみを小さく抑えられるため、

重量物を支える構造に適しています。

振動解析

材料の剛性が振動特性に影響するため、

ヤング率を考慮した設計が重要です。

高剛性の材料は振動に対して安定性があり、

振動を抑える設計に貢献します。

部品の軽量化

軽量化が求められる設計では、

ヤング率の低いアルミニウムや樹脂材料が選択されます。

軽量でありながら必要な剛性を維持できる材料を選定することがポイントです。

ヤング率とポアソン比の違いと関連性

機械設計では、材料の特性を正しく理解することが重要です。

特に、材料の変形挙動を評価する際には

「ヤング率」と「ポアソン比」という2つの物性値がよく使われます。

この記事では、ヤング率とポアソン比の違いや、

それぞれがどのように設計に影響を与えるのかを解説します。

ヤング率(縦弾性係数)とは?

定義

ヤング率(縦弾性係数)は、材料が引張や圧縮力を受けたときの

弾性変形の度合いを示す値です。

弾性領域において応力(σ)とひずみ(ε)の比で表されます。

式)

\( \displaystyle E=\frac{σ} {ε}\)

ここで、E はヤング率、σは応力、ϵはひずみ。

特徴

設計への影響

ポアソン比とは?

定義

ポアソン比は、材料が引張や圧縮を受けた際の

横方向の変形と縦方向の変形の比を示します。

式)

\( \displaystyle ν=\frac{ε横} {ε縦}\)

ここで、νはポアソン比、ε横は横方向のひずみ、ε縦は縦方向のひずみ。

特徴

設計への影響

ヤング率とポアソン比の違い

| 項目 | ヤング率 | ポアソン比 |

|---|---|---|

| 意味 | 縦方向の変形のしにくさを示す | 横方向の変形との関連性を示す |

| 単位 | Pa(N/m²) | なし |

| 対象 | 引張・圧縮の弾性変形全般 | 縦方向変形と横方向変形の比 |

| 使用場面 | 梁や板のたわみ、剛性設計 | 応力解析、接合部設計 |

設計への応用

ポアソン比を考慮することで、

ヤング率だけでは説明できない部品の挙動を正確に予測できる。

例えば、高速回転部品や熱変形を伴う部品では、

両者を組み合わせて解析する必要がある。

実設計での具体例

梁のたわみ設計

ヤング率を使ってたわみ量を計算するが、

ポアソン比も考慮することで横方向の応力集中や形状安定性を評価できる。

熱変形の解析

温度変化で材料が膨張する際、

ポアソン比を用いて体積変化や拘束力の影響を計算する。

応力集中の評価

ボルト穴や角部での応力集中は、

ポアソン比を考慮することでより正確に評価可能。

ヤング率とポアソン比は、材料の変形挙動を理解する上で欠かせない指標です。

ヤング率が材料の「剛性」を定量化する一方で、

ポアソン比は変形の方向性や応力分布を評価するための補完的な役割を果たします。

両者の違いと関連性を正しく把握することで、

より精密な機械設計を行い、

耐久性や生産性の向上につなげることができます。

まとめ

ヤング率は、材料が力を受けた際にどれだけ変形するかを示す指標であり、

機械設計において非常に重要な役割を果たします。

剛性や強度を確保するためには、材料のヤング率を正確に把握し、

設計に適した材料を選定することが重要です。

また、軽量化や柔軟性が求められる用途には、

ヤング率の低い材料を選ぶことで、

効率的かつ信頼性の高い設計が可能になります。

機械設計におけるヤング率の理解と適切な材料選定は、

製品の性能向上やコスト削減に大きく貢献します。

コメント